| ��ē��e | ���� | �Q�l |

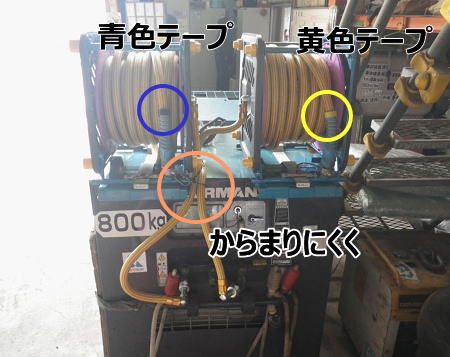

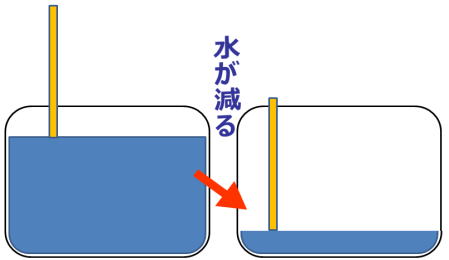

| �R���v���b�T�[�́A������胊�[�����Q�t���Ă���A�g�p���Ă�����Ƀz�[�X������܂��Ă��܂��B �n�c����Ƃ���G�A�[�u���[�ɐ�ւ���ۂɁA�ǂ���̃o���u���~�߂邩���������z�[�X����J���Ċm�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �����Ńz�[�X������܂Ȃ��悤�ɑ��ˁA�G�A�[�o���u�ƃG�A�[�z�[�X�̐�[�ɓ��F�̃e�[�v��������ڂŕ�����悤�ɂ����B  |

���܂ł͕ʃz�[�X�̃o���u�����肷�邱�Ƃ����������A�u�i�e�[�v�̐F�j���~�߂āv�Ɠ`����ǂ��炩������̂Ń~�X���Ȃ��Ȃ����B ���F�����g��  ������܂�ɂ���  |

�В����]�j ���ꂼ�u�����鉻�v�ł��B�F�����������Ƃō�Ǝ��̎�Ԃ��������Ă��܂��B ������ƐF��������ƌ��������邱�Ƃ͂����ȍ�Ƃł����Ƃ���܂��B�݂Ȃ�������������悤�Ȃ��̂������ĕ��������̂�F�������Ă݂ĉ������B�i���Ȃǂ����������j |

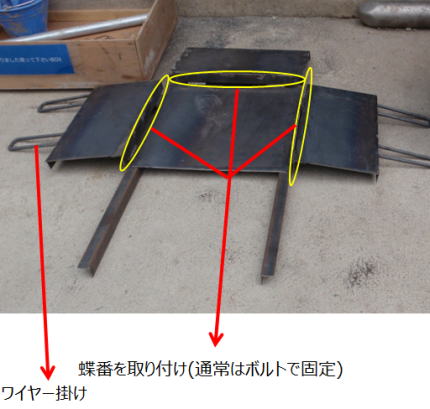

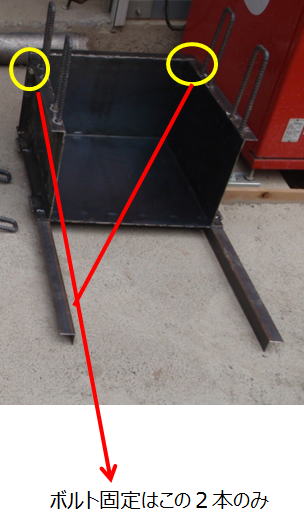

�g���l���̉������t�����Ɏg�p����A���t�d�グ�ʗp��K�͍����ӏ��i�㔼�x�ۍH�̍����j�Ƀ{���g�Œ肷�邽�ߍ�Ɛ��������A��K�̐�����ڑ��ōs���Ă������ߕi���ɖ�肪�������B �ݒu�̗��������߂邽�߁A�w���Ƃǂ��Ȃ��Ă������^�b�`�Ŏ��t���邱�Ƃ��o���鋭�͎��ΌŒ�ɂ����B�i���t�R���N���[�g������Ƃ������ɂ����̂ŁA��[���P�����w���̂悤�ɉ��H�j  |

�㔼�̍������Ɏ肪�͂��Ȃ��Ă����ł������邾���Ń{���g���߂��Ȃ��Ă悭�Ȃ����̂ŁA��ƌ������オ��}���Q�[�W�ł̍�����Ƃ̃��X�N���Ȃ��Ȃ����B ���܂ł͖ڑ��ɂ�����Ă�����K�̐����E�X�����A���ŌŒ肳�ꂽ��Ԃ��v�̌^�ɂȂ��Ă���̂Ő����t���̎d�オ������P���ꂽ�B |

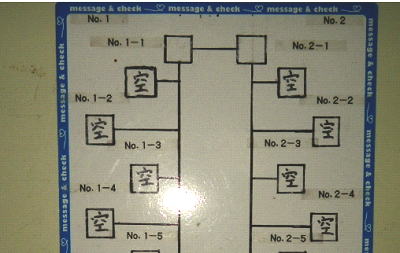

�В����]�j ���̒�Ă����āA�u���P�v�̑g�ݗ��ĕ��́u�j�x�����v�Ɠ������Ƃ������Ƃ��������܂����B ���I����������Ɣc������B�����ł́u���S�v�u�i���v�ǂ���ɂ����������Ă���̂��f���炵���B�������t�Ƃ����ƁA�ǂ����Ă����C����Ƃł͂Ȃ������Ŕz�����s���͂��Ȃ��Ȃ肪���ł����A������Ɩ��𑨂��Ă��܂��B �����āu��v�B�Œ���@���s�ցA�s���S�A��K�̐ݒu���i���I�ɖ�肪����B �u�Ȃ�������悤�v�Ƃ����g�ݗ��Ăł��̒�Ă͏o���Ă܂��B �����Œ肷��̂Ɏx�ۍH�ɂ����R���N���[�g���P�������邽�߂̍H�v�܂ł���Ă��āA�u�����S�Ɂv�u�������I�Ɂv�u���悢���̂��v�Ƃ��������ӗ~���������Ăł��B |

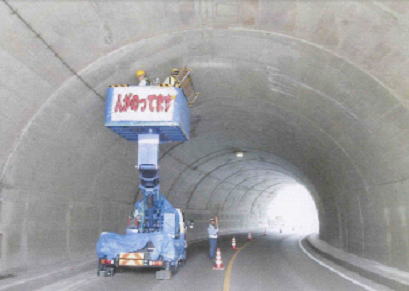

| ���p���̃g���l���̉~�`���H�i���a�j�̐��|�̍ہA�O���[�`���O�̊W�����U�p���������A�`�~�`�Ȃ̂ŁA�s�̂���Ă���H��ł͍��A�D�̓P��������Ȃ̂� �s�̂���Ă���X�e���p�C�v����L���~�`���H�ɍ��킹���H���āA��Əo����悤�ɂ����B |

�W���������L��}�����A�~�`���H���̑͐ϕ���i�s������̎��̖��܂ő~���āA�͐ϕ������菜�����Ƃ��ł���B |

�В����]�j �g���l���̉~�`���a�́A�`��I�Ƀ����e�i���X�ɑ���z�����Ȃ��̂ł́H�Ƃ��������Ă���܂����B �`��ɍ��킹�ėp������H����Ƃ������z�́u���P�v�̈�̃p�^�[���Ȃ̂ł��傤�B |

| �V������C�H���ŁA�{���m�F�̎ʐ^�B�e�p�̍����傫�����iA�R�T�C�Y�j�A�ړ��Ԃ������ƕЎ�Ŏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

|

A4�T�C�Y�Ȃ̂Ŏs�̂̃����b�N�ɓ���y���Ă�������Ȃ��̂ňړ����₷�����K�ł��B���肪�g���܂������̒u���Y����C�ɂ�����Ƃ��o���܂��B�����Ă��ȒP�ɋL���o���܂��B |

�В����]�j �u����͂����������̂��v�Ƃ�����������蕥���Ƃ�����ł������͂���̂��Ƃ������{�ł��傤�B�u���P�v�͈ӗ~������ΕK�����܂�锭�z�ł��B |

�W�����{�ɒu�����H��ɕK�v�H��𑵂��Ă��邪�A���̒��ł͗��G�Ō����ɂ������Ԃ��|�������̂ŁA�W�����{�e�ɓS�����H���ăX�p�i�����Ԃ牺����H��u������쐬�����B |

�K�v�Ȏ��ɍH����ʂ��₷���T�����Ԃ̒Z�k�ɂȂ����B�����ڂ������ǂ��Ȃ�B |

�В����]�j �����Ō��ʂ̍������P�ł��B�������ڂ̂��߂́u�����鉻�v�Ƃ������z�͂ǂ̌���ł����p�\���Ǝv���B ����Ȃ鉞�p��S�Ј��Ɋ��҂��܂��B |

�B���Ń`�F�[���ɂ��x�ۍH���u�����s����Ƃ̎w��������A�����ʒu�̃��b�N�{���g����]�|�h�~�[�u�`�F�[���������A�肪�͂��ɂ����s�ւł����� |

�����ʒu�������t���Ղ��Ȃ�A���O����̑������߂��y�ɍs����悤�ɂȂ����B |

�В����]�j �����S�ɂ��邽�߂̃p�g���[���w�E����̉��P�ŏI��炸�A����Ɂu����Ƃ��₷���v�Ƃ���������肪��ς悢�B |

���j���̔�ɂ��d�@�j����������悤�ɂȂ����i�H�@�I�ɂ����ƌ�ނ��邱�Ƃ��o���Ȃ��j�B  |

���j�ɂ�����������ꍇ�ɂ��Ă��h���V�[�g�Ŏ������߂ɃW�����{�̔j����h����悤�ɂȂ����B |

�В����]�j ������u�d�����Ȃ��v�ōς܂����A���T�C�N���i�i���������d�v�j�����H����Ƃ����m�b���o���A�m���Ȑ��ʂ��グ�������Ȓ�Ăł��B �O�����ȁu���P�v�̈ӗ~���`���܂��B |

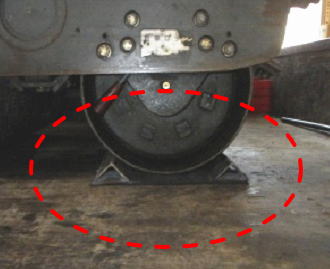

�v���e�N�^�[�ݒu���Ẵg���l�������g���H���̌@�펞�A���Ǖ���Ƃ̏d�@���v���e�N�^�[�㕔�̎萠�ɐڋ߂��邽�ߍ�ƈ��Ƃ̐ڐG�̃��X�N���������������̂ŃJ���[�R�[�����ɂ����E����������ŁA����ɐ��t���ɂ̓��o�E���h����ƈ���A�Y���o���_���v�ɓ�����Ȃǂ̊댯���������B ���̃��X�N�ɑ� �@�@�펞�A�{�H�͈͂ɃK�[�h�t�F���X��ݒu���@��͈͂m���B �A���t���A�t�F���X�S�ʂɃu���[�V�[�g�胊�o�E���h�̔�U�h�~�B |

�v���e�N�^�[�㕔�萠�ɐݒu�����K�[�h�t�F���X ���t���̃��o�E���h��U�h�~�p�Ƀu���[�V�[�g  �K�[�h�t�F���X���ӂ͐ڋߋ֎~�Ƃ������[����݂������ƂŁA�d�@�ƍ�ƈ��̐ڐG�̃��X�N���ቺ�ł����B�u���[�V�[�g�ݒu�ɂ�萁�t���̃��o�E���h�̔�U��ጸ�ł��A�v���e�N�^�[�㕔�̃��o�E���h�̐��|���Ԃ��Z�k�ł����B |

�В����]�j ���X�N���P���ł��Q���ł����炻���A�Ƃ����������S�ӗ~���`��邷�炵�����P�ł��B��Ԃ͂����邯��ǁA���̈��Ԃ��u���ЊQ�v�Ƃ������ʂނ̂ł��B ���̋����ӗ~�ɂ݂Ȃ������Ɏ��g��ʼn������B ���S�̂��߂́u���o�E���h�ጸ�v�����ʐ��|���Ԃ̒Z�k�ɂȂ����Ƃ����̂��q���g�ł��B |

| ��H�@�g���l���ŁA���b�O�h�����ŃO���E�g�E����E�̍ہA��ђʌ�Ƀ��b�N�h�����������������Ƀr�b�g������ɂЂ���������������̂Ɏ��Ԃ������邽�߁A �r�b�g�̌���ɓ����a���z�[���\�[��n�ڂ��A �i���}�Q�Ɓj ��ђʌ�Ƀ��b�g����]�������܂܂��������������Ɩ��ؒf���Ĕ����₷���Ȃ�B |

�t�����̃z�[���\�[�ɂ���E�����Ɣ��ɍ�E���邱�ƂŖ��ؒf���A�r�b�g��������₷���Ȃ��ƌ������オ��B |

�������̌���Ő�������E��O���E�g�č�E�Ŏ��������A���ʂ��������B �В����]�j ���@�Ńr�b�g�������Ȃ��Ȃ�P�[�X�͑����̐l���o�����Ă���͂��B�t�����̎�������Ƃ����͕̂����ʂ�u�t�]�̔��z�v�B�����������p����ƁA�����Ȍ���ł���ɂ悢���@�ɂȂ肻���ł��B���Ђ��̃q���g��c��܂��Ă����܂��傤�I |

�g���l���̍B�����ʂ̊�_�Ɏg���u�v���Y���v�́A�ڗ����Ȃ��̂ŒT���̂Ɏ��Ԃ�������A�J�[�u����Ԃł͂����Ɍ����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�؉H�i�s�ɉ������ĐV������_�v���Y����ݒu�����Ԃ��������Ă������߁A�ʏ퐁�t�ʂɐݒu����v���Y�����A���t���ʂ���15cm�����Đݒu����H�������B �v���Y�����ė��p�o����l�ɁA�O���A���J�[�Ǝl���A���J�[�̒��ԂɓS�ؖ_��n�ڂ����������B |

|

�В����]�j ���\�N������Ă��āA�N���������s�ւɊ����Ă����X���[���Ă������_�ł��傤�B�u���P�v�̋C���������������ƂŁu�L���v�Ƃ������z�����܂ꂽ�̂��Ǝv���܂��B ���Ƃɂ͂����Ƃ����Ƃ��̂悤�ȉ��P�]�n����������A�Ǝ��͎v���Ă��܂��B ����Ɍ��K���āA�����́u�����̍�Ɓv�ɋ^��������āu���P�v���Ăق����B |

�����鍇�}�Ŏg�����[�U�[�|�C���^�[����ƕ��̃|�P�b�g������o�����炭�A�ʓ|�ɂȂ�g��Ȃ��P�[�X������ꂽ�̂ŁA�g�ѓd�b�p�l�b�N�X�g���b�v�i100�~�V���b�v�j����ƈ��ɔz�z�����[�U�[�|�C���^�[�̏�����O�ꂵ���B |

�|�P�b�g��T����Ԃ��Ȃ��C�X�g���b�v����J�邾���ł����Ɏ��o����̂Ŏg�p�p�x�����サ���B���̔j���Ƃ������X�N���Ȃ��Ȃ����B |

�В����]�j ���Ђł����u���S�K���v��O�ꂵ�悤�Ƃ����ӗ~���܂��]���������B�u�����Ă����Ȃ��v�ōς܂����A�ǂ��������K�����o���邩�A�Ƃ����ӗ~�����Ќ��K���Ăق����ł��B�ӗ~��������̂��ƃA�C�f�A�͂��Ă��܂��B |

| �V�����̖���́uIC�싞���v�͓d�q�L�[�ŁA����ȓd���ŃL�[�f���邽�߉��x���Ⴂ�~�G�͊��m�����炭�{���J���Ɏ�Ԃ�������A�����x���s�ׁiJR�ł͐����x���Ǝ��̂P�������j�ɂȂ�̂ł͂ƐS�z�����ɏł�B �����ŁuIC�싞���v���g���̂Čg�уJ�C���ŕ�݁A���̏ォ��J�o�[��t���鎖�ɂ��A���IC�싞�����������܂�����Ԃ�����Ďg�p����悤�ɂ����B |

�@�g���̂Čg�уJ�C���ɕ�݁@�@�A�܃J�o�[�ŕ��� �{�����X���[�Y�ɂȂ�A�x�����̐S�z���Ȃ��Ȃ����̂ŁA�C�����ɗ]�T���o�����B |

�В����]�j �d�q�L�[�ɂ��̂悤�Ȍ��_������Ƃ͒m��܂���ł����B�u�ł�v�̓q���[�}���G���[�̌����ɂȂ�܂��B���ɂi�q�̎��Ԃ̌������͂��Ȃ�v���b�V���[�ł�����A���Ȃ�Ӌ`�̂����Ă��Ǝv���܂��B �g�уJ�C�����g�����̂������A�C�f�A�ł��B |

| �x�e���Ɍf������{�Ў����́A������F�̌��₷���ʒu�ɓ\���Ă������A�}���l�������Ă����̂ŁA �f���������ږ��ɂ܂Ƃ߂āA�\���傫��������č��A�f������悤�ɂ����B ���{�Ђ���̒ʒB�f��  |

���������������傫�ȕ���������̐l�ɂ͌��₷���A�������Ɍ��Ă����悤�ɂȂ����B �܂����ږ��Ɍf�������W�߂��̂ŐV�K����҂Ɍf���������Ď�|�������ł���悤�ɂȂ����B �����ꃋ�[���̌f��  |

�В����]�j �f������\�邾�����������A�u�ǂ�ł��炤���߂Ɂv�Ƃ����ӗ~���܂����K���Ăق����Ǝv���܂��B���͂悭�u�ǂ������Ȃ炿���Ƃ�낤�v�Ƃ����܂����A���������̂��ꂢ�Ȍf���������Ă��������ł͖{���̖ړI�ł͂���܂���B �����������̈��S�ł͂Ȃ��A�u�{���̈��S�v�Ƃ͂����������z���Ǝv���܂��B��ЂƂ��āA�ƂĂ��������ڐ��ł��B |

| ���ޒu���ꓙ�Ń��j�b�N�g�p���ɃA�E�g���K�[�̗�����o�����Б��݂̂ɂȂ��Ă��܂��P�[�X�����x������ꂽ�̂ŁA�^�����̏d���̌f���ƁA�A�E�g���K�[�̊��S����o�����N�Ŕ��A�J���[�R�[���㕔�ɐݒu�����B ���d���\��  |

���j�b�N���g�p���鎞�ɁA���߂ăp���b�g�̏d����F����������ʂƁA�A�E�g���K�[�̊��S����o���ɂ��Ď��{�Y��̂Ȃ��悤�Ɉӎ��t�̌��ʂ��������B �����S����o�����N�f��  |

�В����]�j ���X�N�ɑ��āA�����ɑ�����A�Ƃ����p���Ɍh�ӂ�\��������Ăł��B�������Г��̈ȑO�̒�Ă̔��z�����܂����p���āi�����ɏd�v�j����ɍ������\���ɂ��Ă��܂��B �\�������Z���X�悭�d�オ���Ă��܂��B |

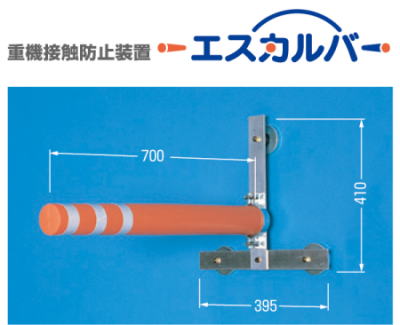

�q�ɂɈȑO�g�p�����d�@�ڐG�h�~���u�i�G�X�J���o�[�j ������A���u����Ă����̂ŗL�����p���������ƍl���A�G�X�J���o�[�ɗ��t���Đݒu���A�H�����q�Ƒq�ɂ��ڐG���Ȃ��悤�ɂ����B�i���S�~�L�T�[�y����E�����E�G��z�̔��z�j  |

�G�X�J���o�[�ɂ͗���ݒu�B ���S�~�L�T�[�̊��� �@����`�o�b�N���鎞�̌���m�F �A���� �B�G��`�����ɂԂ��������o �q�ɓ��̖��g�p�����ė��p���i�����[�X�j�A����E�����E�G��̑���u���đq�ɐڐG�̊m�����y�����ꂽ�B |

�В����]�j �q�ɂɂ��������S���u���u�L�����p�������v�Ƃ����Ƃ��납��̒�Ă͏��߂Ăł����A���ɂ悢�l���ł��B����Ɂu���S�~�L�T�[�v�Ƃ����ȑO���ЂœW�J�����A�C�f�A�܂Ŏ�荞��ł���̂��|�C���g�B �u���P�v�Ƃ����e�[�}�ɑ���ǂ�~�Ȏp�������炵���Ǝv���B |

���f�ʃg���l�����i����1500�o�j�ł̈ړ���Ǝ��A�p�����h���A���ɓ��ɂȂ�₷�����߁A���|�p�̏��^�̃^�C���t���[�� ���z�[���Z���^�[�w�����A�������Ĉړ����Ȃ���g�p�����B  |

��Əꏊ�ł̏��ړ���y��Ƃ̎��́A�����ɂȂ炸��Ƃ��ł���̂ō��ɓ��̌y�����ł����B �܂��A�֎q�̊W��������ƍH��Ȃǂ����[�o����̂Ō��ʓI�ɍ�ƌ������ǂ��Ȃ����B |

�В����]�j �Ȃ�قǁA�̃A�C�f�A�B100�~�V���b�v��z�[���Z���^�[�̏��i����Ђ˂肷���Ă���������܂������A����͓��Ɍ��ʂ����ł����B��Ƃ�����ւ̂₳����������܂��B ���낢��ȉ��P�����āA�u����Ă݂�Ƒz��O�̌��ʂ����܂�邱�Ƃ�����v�Ƃ������Ƃ�m��܂����B���̒�Ăł́A�֎q����ɂ����̂����[������̂ŁA�ꏏ�ɍH��ނ܂ňړ��o����Ƃ������܂��̌��ʂ�����܂����B ��͂�A�Ȃ�ł�����Ă݂���̂ł��I |

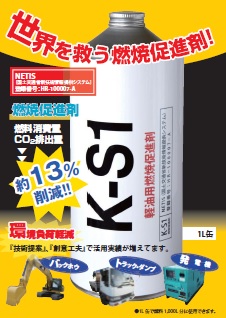

| �y����d����R���Ƃ���@�B�̎n�����╉�ׂ��������Ƃ��ɍ������o��B �����ꂽ��Ԃ�Z��X�ȂǂŁA�R����̃R�X�g�_�E���E��_���Y�f�r�o�ʁEPM�i���q���j�E���f�_�����̔r�o�팸�Ɍ��ʂ������u�y���p�R�����i��K-S1�v�̎g�p���������Ă݂Ă͂ǂ����B  �����w�E(��)��q���������J�����i�@�u�y���p�R�����i��K-S1�v NETIS�o�^�ԍ��@HR-100007-A�@ |

�������ጸ�o���A���b�^�[������̑��s������^�]���Ԃ����P����A�R����̃R�X�g�_�E���ɂȂ��� NETIS�ɓo�^����Ă���A���z���̋Z�p��ĂɗL���A�܂��n�ӍH�v�̉��_���\�ɂȂ� ���i�Љ������ NETIS��������  |

�В����]�j ����V�Z�p�t�F�A�Ŏ��ۂɃf�������Ă̎�������̍H�@�Љ��Ăł��B�����ƌ��Ă������������������̂ł��傤�B ���Ɍ��ʂ����肻���ł��̂ŁA��ЂŌ�����w�肵�Ď����Ă݂܂��B���ʂ��͂����肵����A�ēx���܂��B |

| �X�}�[�g�t�H���A�v���𗘗p���ʐ^�Ǘ����s���B ��FBooth�H���ʐ^�A�v���iNETIS�o�^�j ���z���ł��邽�ߎB�e�ꏊ�ɍ����s�v�B

|

�����̍��͕K�v�Ȃ��Ȃ�A�J�ŔG��Č����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�A���ɐ��������邱�Ƃ��Ȃ��B���ۂɍ���u�����Ƃ��s�\�ȏł��D���ȏꏊ�ɍD���ȑ傫���Ŕz�u���邱�Ƃ��\ �@���� �A�v���ڍ� |

�В����]�j ���Ƃɂ����̂悤�ȃc�[�����o�ꂷ�鎞��ɂȂ����̂��A�Ƌ����܂����B�����X�}�[�g�t�H���̂��Ƃ�������Ȃ��̂łǂ�����Ă��̂������Ȃ��ł����A����u�A�v���v�Ƃ������̂̎���ɂȂ�̂ł��傤�B ���̎����f�W�^���ŋL�����邱�Ƃ��҂��F�߂邩�m�F���K�v�̂悤�ł��B �����җ����̏�ŁA�ǂ����Ŏ����Ă��炢�����Ǝv���܂��B |

�p���b�g��ݏグ�̍ہA�ʏ�͒P�ǃp�C�v���Q�{�ʂ��ċʊ|�����Ē݂�グ�邪�A�אU�ꓙ�ɂ��p�C�v�����藎������댯������A�܂��P�ǂ̉����������ɂȂ��A�y�����ď�Ԃ��s����ł������B���� �����N�����v�Q��p���Q�{�̒P�ǃp�C�v���R�{�ڂ̃p�C�v�ŌŒ肵��(�Б��̂݁j�ʊ|������悤�ɂ����B  |

�Б����Œ肵�Ă��邽�߁A�p�C�v����ʼn������邱�ƂȂ����S�ŊȒP�ɋʊ|�����s���A�אU����Ȃ����S���Ē݂�ׂ��^���o����B ����������C���[�̃w�r�����t�b�N�ɂ����邾���łP��Œ݂�グ���邽�߁A���S�ŊȒP�B  |

�В����]�j ���ƖړI�A�����ĉ��P���@�������ŁA������ʂŌ��ʔ��Q�̂��炵����Ăł��B �S�ГW�J�̎w�����o���̂ŁA������p���b�g�݂�グ���Ƃ����������ۂɂ͕K�����̕��@���g���ĉ������B |

| �g���l���H�����������t�H�A�p�C�Őݎ��A���͏㏸�ɂ�蒍���ǂ������Ă��܂��ƍēx�ǂ��������ނ��Ƃ��ł����A���t���Ɏd�オ�����яo��ӏ����x�r�[�T���_�[���Őؒf���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̍ہA������ؒf�ƂȂ邽�߃��X�N�������A�����ǂ�ؒf�ɂ��i���ቺ����肾�����B �����œ����N���b�v���쐬���x�ۍH�Ɏ��t���A�Ԑ��Œ����ǂ���������悤�ɂ����B  |

�������㏸���������ǂ������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�x�r�[�T���_�[�ɂ��ؒf��Ƃ��y�����A�t�H�A�p�C�����̕i���ቺ��h�~���邱�Ƃ��ł����B �����N���b�v 50�~50�̃A���O�����x�ۍH�̃t�����W�ɓ���悤���H�������̂ɁAM20���x�̃��b�V���[��n�ځi���H���Ԃ�30���삵�Ė�1���Ԓ��x�j �@  |

�В����]�j �T�C�N����ƂŖ��x�N������_��c�����A������Ǝ�Ԃ������Č����̏オ��菇��������A�Ƃ������{�I�ȉ��P��Ăł��B �u�����S�ɁA��葁���A�������I�Ɂv�Ƃ����u���P�v�̎�|�́A�܂��ɂ��̔��z�ł��B �����N���b�v�̔��z�͏G�x�I |

����X�e�[�V�����̖�^�N���[���g�p���A������k�̕\�����N���[���ɕt���Ă��ĕ��p�������肸�炩�����B �����̕ǂɁA���E���E��E�k�����~�l�[�g�œ\��A���p�����₷���悤�ɂ����B |

������k�̕\����ǂɓ\��t���鎖�ɂ��A���쎞�ɖڐ��������葫���ɂ����ӂ����Ƃ��o���A���S�ɍ�Ƃł���悤�ɂȂ����B |

�В����]�j �������ɑ��ċ^��������A���_����̓I�ȁu�����鉻�v�����A�����ȉ��P�ł��B ���ʁA��Ƃ��₷���Ȃ��������łȂ��A���S���Ȃ����Ƃ����_��]���������Ǝv���܂��B |

����ɏ悹�Ă��鋋���z�[�X���@�B�ɐڑ�����ہA�l�͂ň�������Ƃ��ɗ���܂ꂽ���J���鎞�����X�������B �����Œ���ɒP�ǃp�C�v�̒Z���������̂����������t���A��]�Œ�R�����Ȃ��Ȃ��Ĉ�������₷���Ȃ�悤�ɂ����B |

��Ԃ��قƂ�ǂ��A�W�����{�E���t���{�b�g�ւ̋����z�[�X�ڑ����Ɉ�������̂��ƂĂ��y�ɂȂ����B |

�В����]�j �܂��ɁA�u������Ƃ����v���z���傫�Ȍ��ʂ��o���Ă���Ƃ����A���{�̂悤�ȃA�C�f�A�ł��B��������āu���ꂾ���H�v�Ǝv�����l�͊������ア�ł��B �����Ȃ��Ƃł����X�̍�ƂŖ��ɂȂ�Ƃ����P�����߂�A���ꂪ�u���P�v�ł��B |

| ������K���ŁA����͕��������A�J���[�R�[���������ꂵ�A�A�����Ă���̂őS�̂��|��āA���q�ʍs�Ɏx����������\�����������B�i��������Ԃ͌�ʗU������z�u�ł��Ȃ����ߕs���j�B �@�ʍs�тɂ͐����Ȃ��悤�Ƀ��C���[�����B |

�J���[�R�[���̓]�|���X�N���Ȃ��Ȃ�A�܂��ʍs�ԗ��ɂ͒ʍs�т����m�Ȃ̂ŁA���������Ă����S���Č���������グ����悤�ɂȂ����B |

�В����]�j ���������ԗU�����Ȃ��Œʂ����Ƃւ̃��X�N�𐳊m�ɔc�����A�Q�d�̎��g�݂Łi�܂��Ƀ_�u�����b�N�̐ݔ��j���X�N��啝�ɍ팸���Ă���̂������ł��B �ʐ^�̒ʂ茩�h�����ƂĂ���������ŁA�u���ʓI�v���u������v��Ăł��B |

| �����̉����ł̍H���ŁA�����K�����Ă���̂ɍ�Ƃ��Ă���l�q�������Ȃ����߁A�Ȃ�����ȋK�����Ă��邩��ʂ̐l�ɂ͉��肸�炢�B �����ŕБ��ʍs�̑ޔ��ӏ��ɁA��ʎs���̖ڐ��ōH�����e�̎��m�Ŕ�ݒu�����B  |

�����Ȃ��A��ʗU���������Ȃ��Ă����荇���Ēʍs���Ă���B ���A�U�����Ă���l���������ɗ�������ĕ�����Ղ��Ŕ��ƖJ�߂Ă�ȂǁA |

�В����]�j �H�����鑤�̖ڐ��ł͂Ȃ��A�ʍs���鑤�̖ڐ��ɗ������A�[���z���̂�����P�ł��B�J�߂ɗ��Ă��ꂽ���Ƃ����Ȃ����܂��B ���������z�����A��Ђ⌻��ւ̐M��������Ă����Ƃ������Ƃł��傤�B �͔͓I���z�ł��B |

��Ԃ̋K����ƂŊX���▾���肪�Ȃ��ƃJ���[�R�[�����ڗ����Ȃ��̂ŁA�J���[�R�[�������ɔ���������̂�t���ē_������悤�ɂ���B |

���ꂽ�ꏊ����ł��J���[�R�[���̐ݒu�ꏊ���c���ł��A��O�҂Ɋ댯��m�点�����Ԃ̍�Ƒтm�ɏo���A���S�ɍ�Ƃ��s�������o����Ǝv���B ���͏]���̏㕔�̂ݓ_�œ��A�E����Ă̓�������̓_���B  |

�В����]�j �V�������z�́A���炵���A�C�f�A�ł��B ���Ђŏ��i���o���Ȃ������낢�뒲�ׂ��Ƃ���A�c�O�Ȃ���ގ��̂��̂�����܂����B�ł����i�������悤�ȃA�C�f�A���o���Ƃ������Ƃł��B ���̉��P�ӗ~�����Њw��ʼn������B �Q�l ���� �J���[�R�[�����Ɠ_�ő��u ���Ɗ�t ����R�[�� |

| �u�Ԃ����ς��^���v�A�u�s���̖ڐ��v�̎��g�݂͓~�G�͓���B�l�ʂ�̑�������Ȃ̂ŁA�N���N�n�́u�G�߁v�ɍ��킹���C���[�W�A�b�v�f���������Ă݂��B �E�S�i  �E�ߌi  ��_���}�̃f�U�C���̌f�� |

�ʍs����q�����������X���Ă����ȂǁA�C���[�W�A�b�v���ʂ��オ�����B ���x�i���Ɓj��V�N���A���g�����f��   |

�В����]�j �X�[�p�[��R���r�j�ɓ���ƁA�G�߂ɍ��킹���X�������Ă��܂��B�����H���ɂ��̔��z�������Ă����̂��ƂĂ��a�V�ł��B�H�������ʂ�����uHAPPY�@NEW�@YAER�v�Ȃ�ď����Ă�Ȃ�Ėʔ����B ��ʂ̕��ւ̃��b�Z�[�W�Ƃ��Ă͂��Ȃ���ʂ������Ǝv���̂ŁA�l�ʂ�̂��錻��ł͂��А^�����Ăق����ł��B�Z���̕��ɂ�����ۂ������Ă��炤�ɉz�������Ƃ͂���܂���I �ȑO�̓��Ў���i�Q�l�j ���� ������ |

���������ː��̂Ȃ��s�X�n�̌���ŁA���ݒʘH���ʓ��H�E���[�h�̓D����h�~�ɁA�����|���v���͐�ɐݒu���A�J�b�v���[�ƃ^�P�m�R�œf�����i���Đ����z�[�X���ڑ��o����悤�H���A�����݂����B |

���ł��C��\�ƂȂ�A�����������Ă������ɐ�|���\�ƂȂ����B �܂��A�����z�[�X�𗘗p���邱�Ƃɂ�舵���₷���Ȃ�A�ǂ��ł��ȒP�ɐ��o����悤�ɂȂ����B  |

�В����]�j �������s�ւȌ�����ł��A�������Ēm�b���i��Ɩ��������o����A�Ƃ�������ł��B�u�����̌���́������Ȃ�����o���Ȃ��v�Ƃ����o���Ȃ����R�ŏI��炸�A�u�K�v�Ȃ��Ɓv�͒m�b���i����̂悤�ɉ��Ƃ����P�o����̂ł��B |

| �͐�H�������r���ǂŐ�{�H���A�����̍ۂɑ�^�̃S�~�◬���������ăR���Q�[�g�Ǔ��ɋl�܂�ƁA���̗��ꂪ���ǂ����K�͂Ȑ��Q�ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��B �����Ŋǂ̎�O�ɂ���̗����h�~�̃X�N���[����P�ǂŐ���A�ݒu�����B (�Q�l�E�������̉͐�c���[170�p�j  |

�P�ǂƒP�ǃN�����v���g�p���A�c���T�O�p�s�b�`�ɑg���B�x��ƂȂ肻���ȃS�~����菜�����r���ǂւ̗�����h�~�Ƃ����B |

�В����]�j ����ł̑傫�ȃ��X�N�����������莋���A��̓I�Ȍ��ʂ̂���H�v���������P�ł��B �܂���^�̃S�~������Ă���悤�ȑ����͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����A����ł����u�ЊQ���N���Ă�邱�Ɛ�ɂ�낤�v�̔��z�����K���ׂ��ł��B |

| �y�̂����ʂɍ쐬���邱�ƂɂȂ�A��ƈ��s����������1�l�ł̍�Ƃ��v�����ꂽ�B �ȑO�̒�Ă��Q�l�ɂ������A100�~�V���b�v�Ńv���X�`�b�N���āi���i��400�~�j���w�����A���蔲���Ďg�p�����B  |

�܂��s����ȍ�ƈ���300�܍쐬���������A�r�����̍�Ƃ��s�킹�Ȃ���ł�1��������Ȃ������B�i�Ō�Ɂu���������v�̂��|�C���g�j �i�菇�j  |

��l��ƂȂ̂ŐS���܂�Ȃ��悤�r��������������A�������̍�Ƃ��������肷��̂��|�C���g�B �В����]�j ������ȑO�̒�Ă��A�u����ɑP�����悤�v�Ƃ����H�v�B �y�̂������o���̂ł͂Ȃ��A�J�S�����������Ƃ�����ƂɂȂ�A����Ɍ����I�ɂȂ�A��̓I�Ȑ��ʂ��o�Ă���̂�������₷���ł��B���Г����Ƃł̓}�l���Ă݂ĉ������B |

�ȑO��Ă̂������A������ƎԂ���̃g���l���ԓ����ւ̒����ނ̔�U�h�~���u�́A�P�ǃp�C�v�ƃR���p�l���ŏd�ʂ��d�����������̂ŁA�y�ʂŊȒP�Ɏ�t������悤���r�ǂƓS�����ē����ȃ��b�v���g�p���č쐬�����B  |

�y�ʂň��S���������A�쐬�����t�����ȒP�ɏo�����B �����Ȃ̂Ŗ��邭�A���E���L���B   |

�В����]�j �ȑO�̒�Ă��A�u����ɑP�����悤�v�ƍH�v����p�����A���N�̃e�[�}�u���P�v�̎�|�̗����̌���ł��B ���̎p���͑S�Ј������K���āA����́u���P�v�̔��z�������Ăق������̂ł��B |

|

�Â��J�[�u�̑����g���l�����ŁA�N�ł����ڂɌ��Ăǂ̎ԗ����^�]���ł��邩�m�ɂ��邽�߁A�e�ԗ��ɐF�Ⴂ�̉�]���i�ԁA�A�A�I�����W�j�����t�����B |

�B���̃J�[�u��ԂȂǂł���]���̐F���͂����茩���邽�߂ɂǂ̎ԗ����^�]�����F���ł���悤�ɂȂ����B �ғ��ԗ���������̂ŁA��Ɠ��e�����Ă킩��悤�ɂȂ����B  10t�_���v(�I�����W)  ���R����(��) |

�В����]�j �V���Ȕ��z�́u�����鉻�v�ł��B ���S�I�Ȍ��ʂ����߂Ď��{�����Ƃ���A���ʂƂ��āA��Ɠ��e����ڂŕ�����悤�ɂȂ����Ƃ����ʂ̗��_���o�܂����B ����������Ă݂�ƁA�z��O�̎v��ʌ��ʂ����܂��Ƃ����ǂ���ł��B |

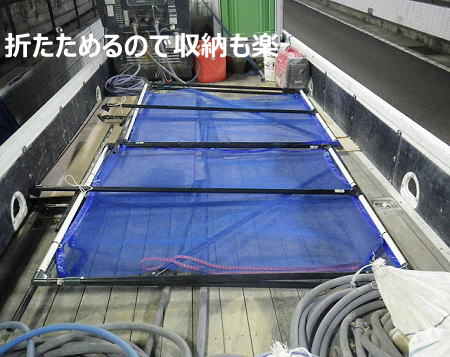

| �u���[�V�[�g�{�����Ƀ��[�v�Ŋ����ăl�b�g�Ŕ�U�h�~�����邪�A���݂�����s���B �u�p�b�`���N���b�v�v��P�ǂɌŒ肷��A�u���[�V�[�g����U���Ȃ��Ĉ��S�B  |

�P��350�~���x�ƈ����B�i�z�[���Z���^�[�ɂ������Ă���j ���x���]�p�o���A�S�~���}������̂Ŋ��ɂ��₳�����B  �����i�J�^���O |

�В����]�j ����͔��ɖʔ������i�ł��B �P�ǃp�C�v�ɂ�����V�[�g���Œ�o����̂ŁA�V�[�g�{���Ɍ��炸���낢��g����������܂��B�������̂Ȃ̂ŁA�ǂ�ǂ�ŗ��p���A�H�v���ĉ������B ���Ȃ艞�p�������A�����ڂ��V���v���ŁA�����Ɩʔ����A�C�f�A���o��͂��I |

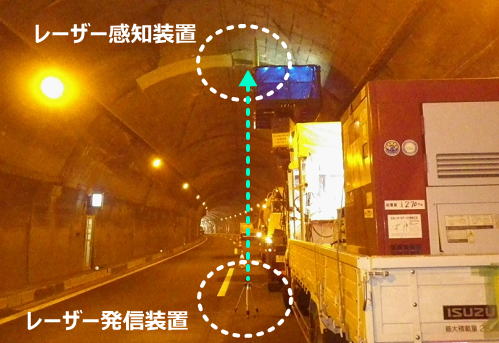

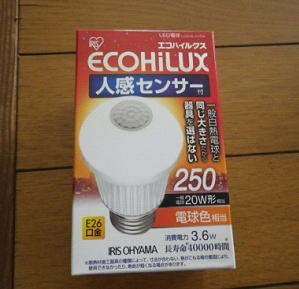

| �g���l�����̈��S�ʘH���r���ʼn��f���Ĕ��Α��ɓn�炴��Ȃ����߃��X�N���������B �����ʼn��f�ʘH�ɐl���Z���T�[���C�g��ݒu���āA���s�҂����f�ӏ��ɗ����烉�C�g���Ƃ炷�悤�ɂ����B   |

���f���ɔ��˃`���b�L���Ƃ炳��Ėڗ��悤�ɂȂ�A���C�g���t�����ƂŒʍs�҂����ڂɌ��Ă�������悤�ɂȂ����B |

�В����]�j �Ȃ�قǁ`�I�Ǝ��@���Ă��܂��A�C�f�A�ł��B �u�Â��B���ł̉��f�v�Ƃ������X�N�ɂ͍ō��̉��P�ł��傤�B ���s�҂ɂ��A�B���̏d�@�E�_���v�̃I�y���[�^�[�ɂ����f���͂����蕪����̂ŁA���X�N�͂قڃ[���ɂȂ�܂��B �u�l���Z���T�[�v�������ꂽ�_��Ȕ��z���G��B |

�g���l���@���ƂŐ�����������؉H�Ɩ������j���̔�ѐɂ��j���������̂ŁA���t���p�x�����������B�����Ɍ����邱�ƂŔ�ѐɂ��j�����y���������B |

��ѐɂ��j�����y���o�������ƂŁA�݂艺��������ɐ؉H�߂��ɐݒu�o����̂Ŗ��邢��������B |

�В����]�j ���e������Ƃ�����Ƃ������z�ł����A�Ȃ��Ȃ��v�����Ȃ����Ƃł��B���ʓI�ɖ��ʂȏo����h���A��Ɗ��̌���������܂��B ���ꂼ��̌���ɂ͂��������q���g����������͂��ł��B���̔��z�Ɋw��ʼn������B |

������Ǝԃo�X�P�b�g���̏Ɩ��ɉ~�`�̃����v���������ݒu���邱�Ƃł��S�̂𖾂邭����B |

�P��ݒu����ƈړ��s�v�B�S�̂ɖ��邢�̂ōH��ޓ��̎ԏ�ł̑{�������e�ՂɂȂ��ƌ������オ��B �g��ʐ^�B  ���ɖ��邭���̂ő��s�ԗ�����̎��F�������܂�B  |

�В����]�j ��������͉�Ђ���̉��P�B���܂ł��܂�C�Â��Ȃ��������_�ł��B �m���Ɉ����̏Ɩ����Ƌt�ɉA�ɂȂ��Ă��܂��������o���܂����S�̂𖾂邭����Ή����ƌ������オ��ɈႢ����܂���B�ʍs�ԗ��ɑ�����S���N�ɂ��Ȃ�̂ň�Γ̉��P�ł��B |

| ���p���g���l���ō�����ƎԎg�p�̍ہA�o�X�P�b�g���Z���^�[���C�����I�[�o�[���Ďԗ��ڐG���̃��X�N�����邽�߁A�Z���T�[�ɂ��u�U�[���u�����t���A�Z���^�[���C�����I�[�o�[�����Ƃ��u�U�[����댯��m���悤�ɂ����B �������[�U�[���M���u  |

�o�X�P�b�g���Z���^�[���C�����͂ݏo��ƁA�^�]�ҋy�ю��͂̐l�Ƀu�U�[�Œm�点�邱�Ƃň��S�ɍ�Ƃ��o����l�ɂȂ����B |

���u�͂T���~���x�B�u�U�[�ɗ���߂��̓��X�N�Ȃ̂ŁA�����܂ł��⏕��i�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ������B �В����]�j �֘A���̂����x���o���������͉�Ђ���ɂ����P�ł����B ���̑��u�͂��낢�뉞�p�����������ł��B���Њo���āu����ȏ㓮���Əd��ЊQ�ɂȂ�v�Ƃ������X�N�������Ƃ���ł͂���Ă݂ĉ������B |

������Ǝԃo�X�P�b�g��Ƃ̋��܂�h�~��i�ǃp�C�v���̔Ԑ��Œ莮�j�́��� �ړ����̎�t�̎�ԂƁA����ɂ���t�Y�ꂪ���O�����B �����ŏ㕔�����̋��܂�h�~�́A�o�X�P�b�g�{�̂֎�t�Œ肵�ړ����ɊȒP�ɐL�k���o������̂ɂ��A�������̓N���b�v�Ɗۂ��؍ށi�z�[���Z���^�[�w���j�A�J���[�R���o�[�����H�����O���₷�������B  |

�@�㕔�����͐L�k�\�i���ꃊ�[�X�i�g�p�j �@�㕔�����͐L�k�\�i���ꃊ�[�X�i�g�p�j�A�N���b�v�Ŏ��O���ȒP ��t�E���O����Ƃ��A�ȒP�ɏo����悤�ɂȂ�A���h�����ǂ��Ȃ����B �ړ����̎��[�� ����  |

�В����]�j �u���S�ݔ�������̎�t�Ɏ�Ԃ�������Ȃ��Ȃ��K�������Ȃ��Ȃ�v�A�Ƃ����Ƃ�����莋���ĉ��P������Ăł��B ����͂ƂĂ��d�v�Ȏ��_�ł��B �����čו��ɓn��悭�H�v����Ă܂��B �ߓ�������S�t�F�A�œ��l�̐L�k�����u������܂��������\���~����ƌ����Ă܂����B |

�O���Ԃɓ��ڂ���n�C�E�I�b�V���[�i�A�N�e�B�I���[�X�^�C�v�j�ɂ͎ԗւ����Ă���̂ʼnב�ŕs����ŃX�y�[�X�����Ȃ���B ���̐��^���N�����͕ʂɗp�ӂ���|���^���N�ő�p�o����̂ŁA���������͂����g�p���邱�Ƃɂ��āA���艻�A�y�ʉ��ƃR���p�N�g�������{����B |

�ݒu�ʐ^ �������͂������������R���p�N�g�ɂȂ�A�X�y�[�X����炸�A�d�ʂ�����̂ŁA���̕���ς߂�B �ԗւ��Ȃ��̂ň��肵�Đݒu�����B |

�В����]�j �@�B�⓹��́u����͂����������́v�Ǝv������ł��܂������ł����A���̂悤�ɖ��ӎ�������Ǝ�������锭�z�����܂�܂��B������Ƃ������Ƃł����A�ӗ~������Δ��z���o��A�Ƃ������{�ł��B |

| �@�ʏ㕔�ɐA���y�X��ςލ�ƂŁA�����ŃN���[���͎g�p�o�����l�͂Ŗ@�ʂ��^������͓̂]���̊댯������A�܂����łɐ��`���Ă���@�ʂ�l�������ƁA�ēx���`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �����ʼn^���p�̃\���𐧍삵�A�@�ʏ㕔�ɃE�C���`��ݒu���A����̏�����点�ĉ^�������B

|

��R�����Ȃ�����ׂɁA�ꕔ�Ƀp�l�R�[�g���g�p�B������悭����ׂɑ���Ɍy����h�z�B ����ォ��\��������Ȃ��悤�ɃK�C�h���ݒu�B |

�В����]�j ���P�ӗ~�̍�����Ăł��B ���X�N�̑傫���Ζʂł̐l�͍�ƂɁA���z��ς����A�C�f�A��������܂����B ����Ɋ�����悭������A�͂���h�~��������A�ׂ����z���������Ȓ�Ă��Ǝv���܂��B |

�u�C���N�^�[�p�C�v�v���g����^�y�X�̐���@��������B �g�p��  |

�s��30,000�~�̂Ƃ���A���i���6000�~�E���쎞��2����1�g�B �s�̕i��舵���₷���ƍ�Ǝ҂���D�]�� |

�В����]�j �C���N�^�[�p�C�v�ɂ���Ă̂Q��ځB �����Ďg���₷���Č��h�����悭�A�ƌ��ʑ�ł��B ���ЎГ��ł��낢��ȉ��P�ĂŐ��앨����鎞�ɃC���N�^�[�p�C�v�������Ăق����ł��B |

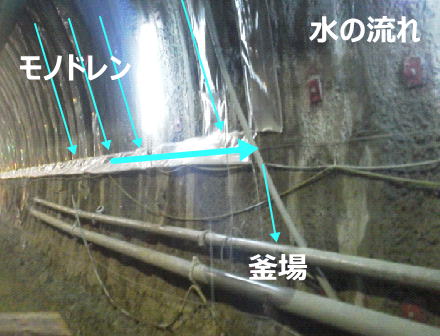

| NATM�g���l���̐��t�R���N���[�g����̗N�������ŁA���m�h�����ŏ����������ɂ��B���H�Ղ��D�^����A���������̗v���A�C���o�[�g�Őݎ��̐��ԂȂǖ��_���������B �N��������̃��m�h�����������r���̎�O(SL�t��)�܂Œ�����A�[�����c�f�����Ƀ��m�h�����Ŕr�����s������A�܂��͑��a�܂œ�������H�������B |

�N����������_�W�����������邱�Ƃʼn����r���̐��ɂ����y�����邱�Ƃ��ł��A����܂ł̓�����H�Ղɉe�������Ȃ��悤�ɍs�����Ƃ��ł����B�܂��A�C���o�[�g�R���N���[�g�Őݎ��ɂ����̉e�������Ɏ{�H�ł���悤�ɂȂ����B �r����  |

�В����]�j �ӊO�Ɩӓ_���������_�ł����I ���m�h��������o�����͓y���a�𗬂����́A�Ǝv������ł��܂������A������Ƃ������z�̓]��������Ƃ���Ȍ��ʓI�ȉ��P�ɂȂ�̂ł��ˁB �����ڂ��X�}�[�g�ł悢�ł��B |

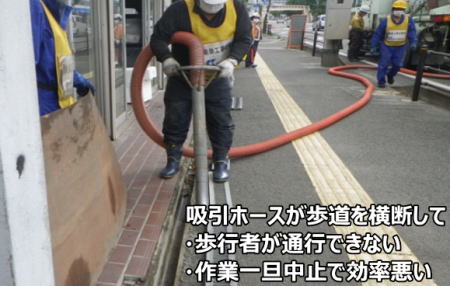

�����̑��a���|�̎��ɁA�z���̃z�[�X�����������f����̂ŁA���s�Ғʉߎ��ɍ�Ƃ���U���~���A�z�[�X��P�����Ȃ��ƕ��s�҂����S�ɒʂ��Ȃ������B �����ŋz���z�[�X�̗��e�ɃR���p�l�ŃX���[�v�����A���̏�ɃS���}�b�g��~�����s�ҒʘH��ݒu�����B  |

�E���s�Ғʉߎ��ɍ�Ƃ���U���~���z�[�X��P�������Ƃ��{�H���o����悤�ɂȂ����B �E���s�ҒʘH��ݒu���邱�Ƃɂ��A���s�҂��҂����ɒʍs���o����悤�ɂȂ����B �ݒu��  |

�В����]�j ����ł̈�ʕ��s�҂��W����s�s���ɑ��A�����Ō��ʓI�ȉ��P�ł��B �ʍs�������ւ̔z�����ƂĂ��悭�A��������O�Ɂu�X���[�v�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�������ʂ��ĉ������B�v�Ƃ����₳�����S���t������ɂ��炵���ł��B |

��^�u���[�J�[�Ńn�c����Ƃ��s�����ɔ�ѐɂ���U�ЊQ�E���̂̃��X�N�ɑ��A���Ў��Ⴞ���Ã^�C���𐔌`�F�[���Ōq���A�{�̂Ɏ��t���邱�ƂŔ�U��h�~����B |

�����Ō��ʓI�ɔ�U�h�~���\�B ���e�͈ȉ������N�Q�� ���� ������ |

�В����]�j ������̏Љ�ł����A���̂悤�Ȃ��炵���A�C�f�A�����Ђł���������悤�Љ�������̂����h�Ȓ�Ăł��B 2010�N�ɊJ���ꂽ�S�����Ƌ����Â̋Z�p�������\��ōŗD�G�܂��l����������Ƃ̂��Ƃł��B���ЂƂ��^�����Ă���Ă��炢�����B |

|

�H��⓹��ǂ��ɂ��邩�����炸�A�T�����Ƃ��悭����B |

����́u�������ځv�ӎ������シ��B �H��̕���������B �܂��A�H��̐��ʊǗ��Ȃǂ��Ǘ����₷���B |

�В����]�j �����鉻�̔��z�Ƃ��āA�ƂĂ��ʔ����A�C�f�A���Ǝv���܂��B�܂����{�͂���ĂȂ��̂ŁA�ǂ����̌���Ŏ��g��ł��炢�����B �����ڂ�������₷���̂ŁA�ΊO�I�ɂ��o�q���ʂ�����Ǝv���B |

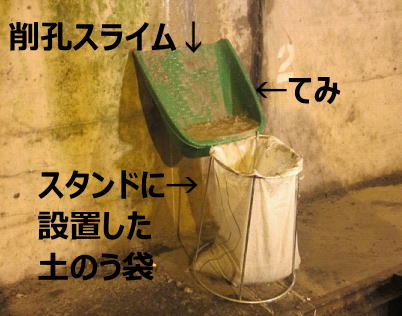

��E�ӏ��̑��ǂɐݒu������Ăݣ�Ő����X���C�����W�߁A�y�̂��X�^���h�i�s�́j�ɐݒu�����y�̂��܂ɐ�����荞�݁A�y�̂��ł�߂��ăX���C�����W�߂邱�Ƃ��\�ɂ����B  |

��Ƃ͈�x�ݒu����P�ӏ�����y�̂��܂P�ŏ\���Ԃɍ����̂ŊȒP�����悭�X���C������荞�ނ��Ƃ��o����悤�ɂȂ����B �H�v �u�Ă݁v�̐�[���ɃX�|���W��\�邱�ƂŌ����I�ɃX���C�����W��  �y�X�X�^���h�i�s�́j���g�p���邱�ƂŐ������ڂꂸ�m���ɏW��  |

�В����]�j �����̍�Ƃ̒��ł̖��_�����グ�A���낢��ȓ����g�ݍ��킹�ĉ��P��������ł��B �������Ȃ̂����������Ă���̂ŁA��������߂ɂ����ʓI�ȓ���������A�g�ݍ��킹�邱�Ƃ��o���Ă���Ǝv���܂��B ���ʂ��o�Ă���̂ŁA�Ȃ��ގ��̊e����ł����������������A����ɉ��P�̗]�n������ΒT���Ă������������B |

�i�g���l���j�x���R���ɂ��Y���o���ƂȂ�A�N���b�V���[���z�u���ꂽ���߁A�{���؉H�܂ʼn������镗�ǂ��T�C�h�_���v�ƐڐG���Ă��܂����߂ɉ����ł����؉H�̊��C�A���x�㏸���ɋ�J�����B �L�k�����ǂ̎g�p���v��\�肵�Ă������A�L����Ƃ̎�Ԃ������肷����̂����O���ꂽ�B �����ŃN���b�V���[�e�ŕ��ǂ̈ʒu�𒆐S�����猨�̕��ɐ؉��ŕ��ǂ�L���Ă��Y���ςݍ��݂��\�ƂȂ�A�؉H�܂ŕ��lj����������\�ƂȂ����B  |

�N���b�V���[�̉��L�ɍ��E���ꂸ�ɕ��ǂ�؉H���܂ʼn����ł���悤�ɂȂ芷�C���ǂ��Ȃ��Ɗ��̉��P�ɂȂ����B ���ǂ��L�тĂ��Y���𓊓��o����悤�ɂȂ�������  |

�В����]�j ���ʂ�������Ɓu������Ƃ������Ɓv�ł����A�N�������ɂ���Ԃ������邱�Ƃō����Ă������Ƃɑ��A�܂��ɔ��z�̓]���ł܂������Ⴄ�A�v���[�`�����Ă��炵�����ʂ��グ���A�u���z�v�̉��P��Ăł��B �݂�Ȃ��O�ɐL�����Ƃ����l���Ă������ɁA�u���ɂ��炷�v�Ƃ������z���邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��o���Ȃ����Ƃł��B�����ł��B |

| �����B���̃g���l���@���ƂŔ��j����𐏎��������Ă��邪�A���a�������鎞�ɔF�����Â炭�ڐG�A�f�����鋰�ꂪ�������B �����Ŕ��j����ɕ\�����s���A����ɒ��Z�s�����E�Z���Y���h�~�̊Ŕ��쐬���ݒu�����B |

���a�������ɕ�����₷���Ȃ������߂ɒf���X�N���������������B �܂��A���j����̊Ǘ����A�\���Ŕ�ݒu�����̂Ō��Ċm�F�ł���悤�ɂȂ����B   |

���j����ɂ��Ă͕�����₷���s���N�̃e�[�v�Ȃǂ����㊈�p���Ă��������B �В����]�j |

�g���l���B���ł̏d�@�E�ԗ��̐������͍H���ԗ���d�@����ڂɂ��Â炭�A�Ԉ���ċ��܂ꂽ��A�I�y���}�ɋC�Â�����ĂČ둀��ɂ��ЊQ���X�N���������̂ŁA�������͍�Ɖӏ��ɉ�]����ݒu���Ď��͂ɐ�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ����m�ɕ�����悤�Ƀ��[���t�������B |

��]���̌��Ŏ��͂ɐ������Ȃ̂���ڂŕ�����悤�ɂȂ����B �R�[�h���X�Ń}�O�l�b�g�ݒu�^�C�v��]�� ����  |

�В����]�j �ȑO����g���l�����ł̈�l��Ƃ̖��m���̓e�[�}�ł���A�J���[�R�[���Ɂu��ƒ��v�Ɩ��������肵�Ă��܂������A�Â��B�������炱����]���̓n�b�L��������܂��I ���X�N�̑啝�팸���ʂ�����܂��B ���ЂƂ���Ƃ����݂���g���l������ł̈�l�i�������͏����j��Ƃ̍ۂ͂��Ђ��̕��@�����{���ĉ������B�܂��g���l����ƂɌ��炸�A�Â�����ł̈��S���N�ɂ����p���Ďg���ĉ������B �R�[�h���X�}�O�l�b�g�t��]���̗�

|

�_�����̓������J�b�^�[�����Ƃ̍ۂɎg�p����A�����G�A�[�J�b�^�[�̎{�H����ǂ����邽�ߊȒP�ȕ������t���Ă������A �s����Ȃ��߁A�y�ʂ̊p�p�C�v��U���N���b�v�ł������蕿���������B  |

�g�p���̗����Ƌ��x�ϋv�������܂����B ���t����   |

�В����]�j ���Ƃ��Ǝ��t���Ă�������������Ɂu�P�����悤�v�Ƃ������z�ł��B ����Ŋ����A�Ǝv��Ȃ����z���������ł��B �����Ƒϋv�������サ���A�Ƃ������Ƃ͂����S�ɍ�Ƃł���悤�ɂȂ����Ƃ����Ƃɑ��Ȃ�܂���B |

| �V����2�����j�b�N�Ԃ̃t�b�N�̊i�[���@�����܂ł̕��@�ƈႢ�A���߂Ďg���l���i�[���@�d�b���Ă��邪�A�����ł͐��������ɂ����B �����Ńt�b�N�̊i�[���@��}���ŊȌ��ɐ����������̂��쐬���A����Ղ̘e�ɓ\�t���i�[���@����悤�ɂ����B  |

�}�������Ă���̂ŁA������Ղ��A������������K�v���Ȃ��Ȃ�A�t�b�N�̊i�[���ɕ�����Ȃ��Ƃ����₢���킹���Ȃ��Ȃ����B |

�В����]�j �V���Ȏԗ������������ƂŔ����������_�����P�����s�������炵���B �菇�́u�����鉻�v�́A�q���[�}���G���[�h�~�ɑ傢�ɖ𗧂̂ŕ֗��ɂȂ��������łȂ��A���S�ɂ��v�������Ăł��B |

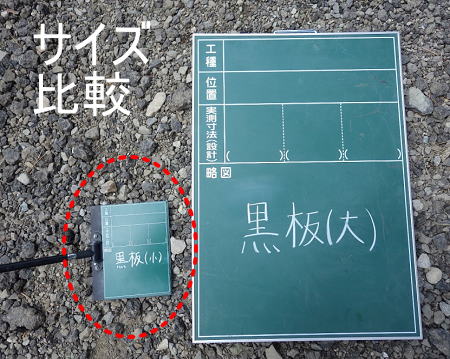

| ���H�����̎{�H�O�E��̐��ʑ���́A�P���_�ɂ����āA�����A�H���A�ԓ��~�㉺���̌v�U�ӏ��ŁA�R�̍����i1�p�A50�p�A1���j�̌v�P�W��̑���ƂȂ�A���̋L���⍂����������ςł���B �����Ŏs�̂̒�K���R�̍����Ō��₷�����肵�₷�����H���i�ʐ^���j�A���ւ̋L�����ڂ��}�O�l�b�g�V�[�g�ō쐬���i�ʐ^�E�j�A����ւ��Ďg�p����悤�ɂ����B  |

��K�̏㕔�ɐ��ʑ������悹�鎖�ŁA�ȒP�ɍ�����������A�ʐ^�f����悭�Ȃ����B �쐬�����}�O�l�b�g�V�[�g�������ʂɓ\���Ă����A�����K�v�ȕ����������Ȃ���ʐ^�B�e���s�����߁A�������܂艘�ꂸ�������₷���Ȃ����B  |

�В����]�j �����̍�Ƃ̒��ł́u�s�ցv�����グ�A�m�b���o���ĉ������Ă���A�܂��Ɂu�P�����߂�v���H�����炵���ł��B ���g�ގp�������K���Ăق����ł��B |

| �y���x�����a�g���g���ō��ލ�Ƃ̎��A�x�����������Ǝ҂��ǂ����Ă��a�g�̍�Ɣ��a���ɓ��邽�߁A�o�P�b�g�Ƃ̐ڐG�̊댯���������B �����œS�̐�[�����~�`�ɉ��H�������̂삵�A��ƈ��͂�����g���ė��ꂽ�ӏ����炻�̊ۂ������Ŏx�����x����悤�ɂ����B  |

��ƈ������ꂽ�ʒu�ɂ��邽�߁A�o�P�b�g�Ƃ̐ڐG�̊댯���Ȃ��Ȃ����B �܂��A�n���}�[�őł����ޏꍇ�ł��A�n���}�[�ɒ@�����S�z���Ȃ��Ȃ����B  |

�В����]�j �u�������́v���痣���A�Ƃ������Ђ̈��S��{�p�����\�ɂ������炵�����P�ł��B�ȑO�ɏo�����@�̃��b�h������Ȃ��ŌŒ肷����@�ƍ\���͎��Ă��܂����A�u���̂̃��X�N�v�����炷�Ƃ����ӎ��ł��̂悤�ȍH�v�����H����Ă��邱�Ƃɓ���������܂��B ����͌��ʓI�ł��B����H���ł͂��А^�����ă��X�N�팸���Ăق����A�C�f�A�ł��B |

�@��c�y���a�g���g�p���ăx���R���ɏ悹��ہA�c�y�����ڂ�A�㏈����l�͂ɂčs���Ă������ߎ�Ԃ�������̂ŁA������H���A�z�b�p�[���쐬�����B |

�قƂ�ǎc�y�����ڂ�Ȃ��Ȃ�A���ʁA�l�͂ɂ��㏈�����Ȃ��Ȃ��ƌ������A�b�v�����B |

�В����]�j ������Ƃ����H�v�ł����A���s���č�ƌ������オ���Ă���̂����炵���ł��B�H���H�v���Ă���̂ł悭���Ă��ЎQ�l�ɂ��ĉ������B |

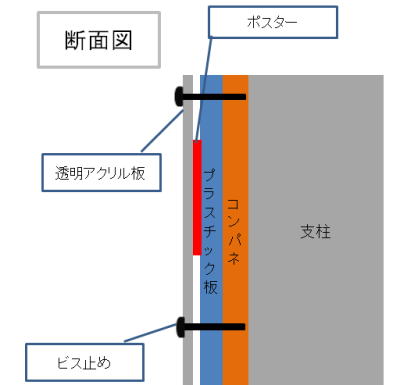

| ���Ј��S�|�X�^�[�i���E�d�E���E�ω��j������ɐݒu�������������A���H�߂��̌���łi�q���[���ɂ���U�̋��ꂪ���钣���͋��ł��Ȃ��ƌ���������w�����ꂽ�B �����œ����A�N�������ォ��r�X�~�߂��A��U���Ȃ��悤�Ȍf�����쐬�����B  |

�����҂���ݒu�������炤���Ƃ��o���A�]���������������B �B�R���p�l�Ƀv���X�`�b�N��A�����Ƀ|�X�^�[�𗼖ʃe�[�v�Œ���t���Ă���A�N������t�������ƂŁA�]����茩�h�����ǂ��Ȃ����B  |

�В����]�j ��U���邩��ݒu�o���Ȃ��A�����ґ��̕��j�ɂ�������߂��A���u�����h�̊�Ƃ������邱�̈��S�f�����ǂ�����ΐݒu�o���邩���l���čH�v���Ă��܂��B��肪��U�Ȃ�A��U���Ȃ���������킯�ł��B ���������ɃX�}�[�g�ȍ��������Ă���̂ŁA�ʏ�̌���ȏ�Ɂu������v�f���ɂȂ��Ă��܂��B ���̈ӗ~�����Ќ��K���Ăق����ł��B |

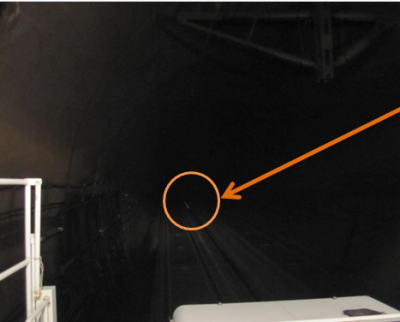

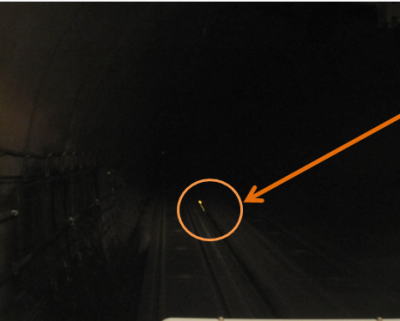

| �V�����g���l������Ƃɂ����ď\���Ƃ͌����Ȃ��Ɩ��̒��ō�Ƃ����邱�Ƃ����X����A�����ʘH�ō�ƒ����Ⴊ�݂��ނƓ����������p�����Ȃ��A���\���[�g���͂Ȃ�č�Ƃ�����ƕێ�p�Ԃ���̊m�F������A�Ƃ�������肪����B �����Ńw�����b�g�ɔ��˃e�[�v�t�������̖�����ł����݂��m�F�ł���悤�ɂ����B  |

�ێ�p�ԐӔC�҂Ǝԗ��^�]�I�y�̗��ꂩ�猩�Ċm�F���₷���Ȃ����B����ĕێ�p�Ԃ�g���l������Ԃɂ��G�ԃ��X�N����������B 40�����ꂽ�ʒu�Œ����ʘH�ɂ��Ⴊ��ł̌��� �@�]���̃w�����b�g�i���˃e�[�v�Ȃ��j  �A���P�i���˃e�[�v����j  |

�ێ�p�Ԃ͎����Ԃ����d�ʂ����萧�������������A����30km�ő��s����50m��O�ō�Ǝ҂����Ă��~�܂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �����琔�S����O����ޔ����č��}�𑗂�̂����A���ꂽ�ӏ��ł̈�l��ƂɂȂ����ꍇ�A�ޔ��m�F����R�ꂽ�ꍇ�ł��ێ�p�ԑ����瑁�߂ɔ����ł���ΐG�Ԏ��̖̂h�~�ɂȂ�B �В����]�j �Â��͓̂S���̃g���l����C�H���ł̓����ł����A���߂ă��X�N�Ƃ��Ď��グ���ώ@�͂��]���o���܂��B��������ď����ł��댯�̊m����������H�v���K�v���Ǝv���܂��B �܂��������Đ��ʂ��肷�������Ă���̂��ЂƍH�v�ł��B |

����̉����������̉ߒ��Ŕ�������E���P�[�L���A���܂ł͎���ݒu���Đl�͂ŋϓ��ɂ��ăo�b�N�z�[�A���j�b�N�Ŕ���݂�^���A�������s���Ă������߁A��Ԃ�����A�댯��Ƃł��������B�i���ʐ^�j �E���P�[�L�̓�������H�|��ł���ʼn����͂��ă~�j���[�_�[�ʼn^���ł���悤�ɍ�ƕ��@�����P�����B  |

���܂ŁA�P�[�L�̋ς���^���⏈���ɐl�肪�|�����Ă������~�j���[�_�[1��ŊȒP�ɏ����ł���悤�ɂȂ�l�肪�|���炸�A�N�ł��ȒP�ɏ����ł���悤�ɂȂ����B |

�\�� �В����]�j �{�H���͂Ȃ��t�ѓI�ȍ�Ƃł����̂悤�Ȗ��_�͂���킯�ŁA�����̒��Ⴕ�č�ƕ��@���̂��̂��܂��������߂āA��胊�X�N���Ԃ�ጸ�������A��������炵�����P�ł��B���_���u�d�����Ȃ��v�ōς܂����A�����g���Ĕ��z��ς���ƁA�����܂ň�������@�ɉ��P���o����̂ł��I |

| �����ݔ��E�����^���N�̐��ʂ̊m�F�����Â炭�i��q�������Ē���`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�A���̌��ʂ��܂Ƀ^���N�̐�����ɂȂ�A��E�s�\�E���t�v�����g�ُ�Ȃǃg���u���̗v���ƂȂ��Ă����B ���j�Ŏg�p���郍�[�f�B���O�p�C�v(�v���X�`�b�N���̓���̂���)�����H��������Ԃɂ��A�ނ�́u�����v�̂悤�ɊO���琅���̐��ʂ̍�����ڎ��Ŋm�F�ł���悤�ɉ��H�����B  |

�����ւ̗����t�������h�~�ɏ㕔�ɂ͊W��ݒu���Ă���A���̊Ԃɉ��F�̃p�C�v��ݒu���Ă���B �F�����F�ŔF�����₷�������ɐ��������Ă��邩�O�����ڗđR�ƂȂ����B �������ň������ݗp�̐����|���v�̐��|���������m�ɂȂ����B |

�ނ�̕����̉��p�Ńr�j�[���p�C�v�̕������݂ň�ڂŐ������̏�Ԃ��m�F�ł���B �В����]�j �ǂ��̃g���l������ł�������O���������Ƃ��u���_�v�ƔF�����āA�������ƂĂ��_��Ȕ��z�Łu�����v�̍\���������ꂽ�i�C�X�A�C�f�A�ł��B����ł̖��ʂȃ��X�N��r�������̂Ō��ʂ����Q�B�����ł��B���̌���ł����p�����������ł��B |

| �����v�����g�ŒY�_�K�X(18�{)���g�p����ɂ�����A�ǂ̃{���x�̃o���u���J���Ă���̂����ꌩ���ĕ�����Ȃ��̂ŁA�Y�_�K�X�ɔԍ�������t�����̑����\���쐬���A�J��Ԃ�F���������}�O�l�b�g���g�p�������ɖ��������B ���܂ŁE�E�E�ǂ̃o���u���J���Ă��邩�A��Ȃ̂����S�R������Ȃ�  |

�����\�́A�p�b�ƌ��ĒN�ł��킩��l�ɁA�Ԃ̓o���u�J�A�̓o���u�ŐF���������}�O�l�b�g�ňʒu�t�������B �܂��A�A�}�O�l�b�g�V�[�g�ɒY�_�K�X�̔z�u�}�͉E�ʐ^���̂悤�ɂ��A���̏�Ƀ}�O�l�b�g��\���Ă͂����u��v�̕\���ƂȂ�A�Y�_�K�X�̋�E�[�ƃo���u�̊J����ڂŕ�����B  ����  |

�p�\�R���ō쐬���A�}�O�l�b�g�E�V�[�g��100�~�V���b�v�ōw�������̂ň����쐬�ł����B���₷�����֕ς��邽�߂ɂ��ׂă}�O�l�b�g���ɂ��ĊȒP�ɓ\�芷���\�ɂ����B �В����]�j ���������I�ȍ�Ƃ̒��ł̒Z�����u�����������̂��v�ƌ��������A�m�b���o���āu�����鉻�v�����A���{�̂悤�ȉ��P�ł��B���̂ЂƍH�v���������ƂŁA���܂ŋN���Ă����]�v�Ȏ�Ԃ��Ȃ��Ȃ����͂��B���K���ׂ�����_�ł��B |

| ������Ǝ��̔�U�h�~�l�b�g�̓x�j�������ǂ��č쐬���Ă������A�d���E�����^�т���ςō�Ƃ���������@�i������̕����̋�����˕����̑Ή��Ƃ��ĕR�͉��H���ĕt���Ă����j�̂ŁA��p�̔�U�K�[�h�u�K�[�l�b�g�v���̗p���g�p����悤���P�����B �ȑO�̔�U�h�~  |

��U�h�~�ʐς��傫���Ȃ���S�������サ�E�L���X�^�[���t���Ă��Ď����^�т��y�ɂȂ����B ����Ɏ����^�Ԏ��͓�ɂ����ގ����o���A���܂Ŏg�p���Ă�����U�h�~����ƌ������オ�����B ���P��  |

��U�K�[�h�u�K�[�l�b�g�v�̏ڍׂ� ���� ������ �В����]�j �����i�̗̍p�ł����A���̍�Ƃ͂���ł悢�A�Ǝv�����܂��A���X�N��c�����Ă��悢�����I������̂��u���P�v�ł��B ���̍H���ł���U�h�~�ɖ𗧂\��������܂��̂ŁA�e����ł��ϋɓI�Ɍ����������B |

�M���M���ǂ̗\�h��Ƃ��āA�M���ǎw����28���܂���31���ɒB����Ǝ����I�ɃA���[�����쓮���A�M���ǎw���̊댯�x�����N��\������A�R���p�N�g�Ōg�ь^�̔M���ǎw�����j�^�[�u�݂͂��V�~�j�v��E�����Ɍg�т�����B |

�W���Ŕ����i2,900�~�ƈ����ŁA�g�яo����̂Ō��ʂ������B �@���i�ڍׂ́������� |

�В����]�j �ŋ߂͔M���ǎw��(WBGT)��F�����Ă��炤���߂ɂ��낢��Ȃ���������܂����A����͌g�яo����Ƃ����̂��|�C���g�ł��B �C���^�[�l�b�g�Ŏ��ۂ̗��p�҂̊��z���|�[�g���ڂ��Ă����̂ŎQ�l�ɂ��ē����������������B �������� |

| �H���̋ߗ��A�₨��́A�^�I����r�[���A���i�����őΉ����Ă��邪�A�َq���[�J�[�̊��Łw�َq�̃I���W�i���p�b�P�[�W�쐬�x�𗘗p���ĉ�Ђ�PR�����˂��O�b�Y���쐬����B �Q�l�ɍ���� �u�I���W�i�����x���v�`�����`���R  |

�b�萫������̂Œ��ړx��UP�����A�l�X�ȗp�r�ŗ��p�ł���B |

�`�����`���R(��)�́w�f�R�`���R�x 45��2,916�~ �ڍׁ������� ���ɂ����낢��Ȑ��i�Ł������� �В����]�j ���z���ƂĂ��ʔ����̂ƁA���ۍ���Ă݂��Ƃ����̂��ƂĂ��悢�B�`���R���[�g���ƉĂ̗��p�͓���Ǝv���܂����A�����I���W�i�����i�͍l�������Ǝv���܂��B����P�ʂł�����Ă݂Ēn���������Ŕz�z����Ƃ����̂��A��N�́u���g�g���l���v�̂悤�ɐ�Ό��ʓI���Ǝv���܂��B |

�u���[�J�[�ɂ��ς��ƒ��A�G�A�z�[�X���O��ăz�[�X����\�ꂵ��ƈ���ʍs�ԗ��E���s�҂ɓ����郊�X�N�����邽�߁A�u���[�J�[�ɍׂ����C���[����t�A�z�[�X���ɂ����C���[�ƃJ���r�i��t���A��ƒ��̓u���[�J�[�ƃz�[�X���J���r�i�ŘA�����Ďg�p����B |

������G�A�z�[�X���O��Ă����C���[�łȂ����Ă���̂Ńz�[�X���\��鎖�͂Ȃ��B ���������ăG�A�[�o���u��߂鎖���o����B �g��}  |

�J���r�i�ŘA�����A�u���[�J�[�ƃG�A�z�[�X�𗣂�����ԂŃG�A�[�o���u��S�J�ɂ��Ă݂����ʁA�z�[�X���\��Ȃ��Ȃ�ϋv�����m�F�ρB �В����]�j ��̓I�Ƀ��X�N������������A�X�}�[�g�ŋ@�\�̍������炵����Ăł��B�����ƌ���̍�Ƃ̒��ɂ́A���̂悤�ɂЂƎ�Ԃ�������X�N���قƂ�ǂȂ��Ȃ邱�Ƃ�����͂��B���А^�������āA�����u��Ȃ��v�Ǝv���Ă��邱�Ƃ����P���Ăق����B����͂�������������₷�����������A���Ђ̍�ƃ��[���ɂ��܂��B |

�g���l���H���̐��t�R���N���[�g�̈��k���x����(�R�A)�̎����̎�̍ۂɎg�p����^�g(�ʏ�:�R�A��)�̉�̋y�ёg���č�Ƃ��A�{���g���O��������ߒ�������Ǝ�Ԃ�������(�|�ނŌ��\�d��)�̂ŁA�]���̃{���g�݂̂ł̌Œ肷��R�A���ɒ��Ԃp���ĊJ���ɉ��ǂ����B |

���ԂŊJ���ɂ������ɂ��{���g�͂Q�����݂̂ł̌Œ�ɂȂ������ߊȒP�Ɏ��O���E�g�����o����悤�ɂȂ����B |

����ϋv���Ȃǂ��m�F����B �В����]�j ����̍�Ƃ̒��Łu��Ԃ��v�Ɗ����Ă������Ƃɒm�b���o���čs������A�܂��Ɂu�P�����߂��v���{�̂悤�Ȓ�Ăł��B����ϋv���Ȃǂ����āA�ꍇ�ɂ���Ă̓��[�J�[�ɏ��i�����Ă������Ǝv���܂��B |

�t�G���g�Łu���܂ߌN�v�l�`���쐬�B |

�����C�x���g��ꂪ���邭�Ȃ�C���[�W�A�b�v�̈ꏕ�ɂȂ�B | �В����]�j ���ƊE�ɂƂ��Ă͎a�V�ȃA�C�f�A�ł��B�����č���Ă��܂����Ƃ��낪���炵���I�I�I �܂��͗��T��EE���k�Őݒu���A�}�X�R�~�W�҂Ɏ�ނ𑣂��܂��B |

���H���ǍH���Ŗ@�ʐ��`��Ƃ��s���Ă���A���H�ƕ��s����悤�ɒႢ�ˋ��������̂ő������̂̊댯���������̂ŁA�����i�́�����ݒu���ďd�@�I�y�ɒ��ӊ��N���A����ɏ]���́����ɐ���o�T�~����t���A���̎��O���̊ȑf�����s�����B |

�ˋ�����m�F���₷���Ȃ�A�q�����n�b�g�����������B ����o�T�~����t�������Ƃňڐ݂���Ԃ�������Ȃ��Ȃ����B  |

�В����]�j ����̃��X�N�ɑ��A�����i���g���������łȂ��v���X�����̍H�v�ł��֗�����p���Ɋ��S���܂��B���S�ݔ��͈ڐ݂��ȒP�ȕ����悢�̂ŁA���̃v���X�����͌��ʑ傾�Ǝv���܂��B |

�ړ����Ȃ���̃g���l�����^�C���ς��Ɨp�̔�U�h�~�{���l�b�g�i�ړI�c�y���Ĉړ����e�ՂȂ��́E�g���b�N�ב�ɃX�}�[�g�Ɏ��܂���́E�����Ŕ�Ȃ����́E�����ڂ̗ǂ����́j�Ƃ��āA�P�ǂł͂Ȃ��A�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă���u�C���N�^�[�p�C�v�v�Ő��삵���B�ڍ��p�[�c�̎�ނ��L�x�ŁA�e�Ղɑg�ݗ��Ă��A�܂肽���ݎ��ɂ��邱�Ƃ��ł����B |

�y�ʂȂ̂�2���ŊȒP�Ɉړ��\�B �R���p�N�g�ɐ܂肽���ނ��Ƃ��ł��A�g���b�N�Ɏ��܂�B �J���[�p�C�v�Ȃ̂Ŋ����i�̂悤�Ɍ����ڂ��ǂ��B ������Ƃ��ēy�X���g�p�B ���@�g1500�C�k5500  |

1��̍ޗ����20000�~�B�c�p�C�v����芷���āA��������A���H��ɂ��Ή��\�B���H���e�ՁB�قƂ�ǂ̃z�[���Z���^�[�Ŏ�舵���Ă���̂ŕ��i�̒��B���e�ՁB �В����]�j ������ɂ��鎑�@�ނɂƂ��ꂸ�A�z�[���Z���^�[�ɍޗ������߁A���P�����̂�������I���̃C���N�^�[�p�C�v�͌����ڂ��X�}�[�g�Ŏg��������悭�A�p�C�v��g�ݍ��킹�邱�Ƃő��ɂ����낢����H��H�v���\�Ǝv���܂��B���Њe����ł��g���Ă݂Ăق����B ���� �Q�� |

��ƃ��[�h�������A���ޒu����m�ۂ�����A����ɏd�@�ғ��͈͂ւ̐ڋ߂̃��X�N�����������߁A���[�h���̐��H��ɕ~���S��|�ށE�|�������ݒu���A���H�̏��V���Ƀ��[�h�Ƃ��Ďg�p�o����悤�ɂ����B |

���ނ̐����������A���S�ʘH�◈�q�Ғ��ԏ���쐬������������ł��邾���L���g����悤�ɂȂ����B |

�В����]�j �d�@�ԗ����ғ��E���s����ɂ͋���������A�����ł��L�����p���Ĉ��S�ȍ�Ɗ����m�ۂ��悤�Ƃ����ӗ~���琶�܂ꂽ���z�ł��B�����ݒu����̂ł͂Ȃ��A�Ԃ�ŔA�萠��g�ݍ��킹�Ă��ꂢ�Ɏd�グ�Ă���̂��D�����Ă܂��B���ʓI�ɐ��H�ւ̓]���̃��X�N���������̂ł́B |

�H���ʐ^���B��ہA�ʏ�̍��͑傫�����߃X�y�[�X���Ȃ��ꍇ�͒n�ʂɒu�����A��ƈ��Ɏ����Ă��炤�ƍ�Ƃɉe�������邽�߁A���^�Ŏ����ŎB�e���Ȃ���g����u���炭���Y�v���g�p�����B (��ʐ^�ŎB�e�����ʐ^�j  ���� ���i�g�o |

��Ƃ��~�߂Ȃ��ň�l�ŎЈ����B�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B �܂������ꏊ�ł́A���l������Ȃ��̂ł�茩�₷���ʐ^���B���B |

�В����]�j �����i�ł����A����͋���������l����ł͂ƂĂ��֗��B�܂��g�p���Ă���Ⴊ���Ȃ��ł����A���ꂪ�����ł��֗��ɂȂ�ꍇ�͐ϋɓI�Ɏg�p�������������B ����Ȕ��z�œ��Ђ��������i���������ł��I |

������ƎԂ��g�p���Ẵg���l���ԓ����̍��������̒����ނ̔�U�h�~��FRP�l�b�g�\�t����Ǝ��̃A���J�[�{���g�̗����ЊQ�ɁA�P�ǃp�C�v�ƃR���p�l���g�p����50�������x�̔�U�h�~���ݒu�����B |

�����ޔ�U��A���J�[�{���g�����̃��X�N�͑啝�ɉ���A���S�������܂����B |

�ޗ���������A30�����x�Ŏ��t������B �В����]�j ���l�̍�Ƃł͂��Ў��{���ď����ł����X�N�����炵�Ăق����B�ޗ����H�v���Č��h�����悭����H�v�����҂��܂��B |

�g�C���̓d�����A������f������\��t���Ē��ӂ��Ă��A�����ςȂ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�l���Z���T�[�t���̓d���Ɍ������A�����I�ɏ�������悤�ɂ����B ���� �Q�l�g�o |

�����Y���Ƃ����q���[�}���G���[�͐�Ȃ��Ȃ�B |

������d���Ƃ͂����A�����ςȂ��͓d�C�オ���������Ȃ��̂ŁA���ӂ��Ă��_���Ȏ��́A�ʂȑ�Őߖ�̈ӎ������߂�B �В����]�j ����͊��z���̎��g�݂Ƃ��Ă͌��ʑ�ł��B�ϋɓI�Ɏg�p�������B |

��N�e����ɔz�z�����M�����}���u�Z�b�g�́A�ܖ�������������̈ȊO�͎g����̂ŏ�������ɂ͂��������Ȃ��A���g�̂������g�p�ŏ�������Ă�����̂͐@���āA�ܖ�������̕����������A�܂��j�����Ă�����̂Ɋւ��Ă͗e����w�����A�g�p�}�j���A���͗e��ɍ��킹���傫���ɂ����~�l�[�g���H���ė��p�����B����ɂ��̑��ɃJ�b�g�o�����сE�K�[�[���̋~�}�Z�b�g���ꏏ�ɓ��ꌻ��Ɏ��������悤�ɂ����B |

�M�����}���u�Z�b�g�͒ʏ�4406�~�ɑ�����������A���N�w������Ƃ��������Ȃ��I �e��`318�~�A�n�r-1�`200�~�O��A���ɉ��}�Z�b�g��100�~�ψ�ōw�����Ă�1000�~���炢�Ŏ��܂�B  |

����ŗ]�����M�����}���u�Z�b�g�͖{�Ђʼn�����A�g�p�������E�ܖ�������͕�[���A�e����ōė��p�ł���悤�ɂ��A�ɂ��Ȃ�����Ɋւ��ẮA�w������悤�ɂ��������ߖ�ɂȂ�B �В����]�j �����������܂߂Ȑߖ���ɁB��N�̂ŗ]���Ă�����̂�����H���x�����܂ŁB |

������ƎԃJ�S���ň��S�ђ��p���[�����펞���p�͍�ƂɎז��ŁA�Y��Ď��ɖ߂邱�Ƃ������������A���S�т��c�����c���Čy�ʉ����ď풅���A�J�S���̂ɓ|���p�̒��E���t�b�N�����t���Ă����A������c�Ɏ��t���g�p����悤�ɂ����B |

���S�т̎g�p���m���Ɏ��{�ł���悤�ɂȂ�A�펞�g�ɕt���Ă��Ă����S���Ȃ��Ȃ����B |

�В����]�j ���̎g�������o��������͌����Ă��܂����A���̌�������ł͌��ʑ�B �ǂ����Έ�Ԉ��S�ȕ��@����˂��l�߂āA���S�т��o�����Ƃ����_��Ȕ��z�����K���܂��傤�B |

�_�����H�n�c����Ƃɂ����āA�ړ����Ȃ���ȈՂɔ�U�h�~���邽�߁A���ݑ���̃y�K�T�X�Ǝ萠��A���~�X�^�b�t�ƃ��[�v�𗘗p������U�h�~�l�b�g��������B |

�ȈՂȂ̂ł����ɐݒu�P���o���A�ړ����y�ɏo����B ��U�h�~��ǂ��s���Ă���ƕ]������B  |

�В����]�j ���܂ł��낢��H�v���Ă��܂������A���Ȃ�悢���̂ɂȂ��Ă��܂����B�܂����P�̗]�n������Ǝv���̂ŊY������Ŏ��{�̂��ƁB |

�g���l������̑q�ɓ��ɁA�����ڂŎ��ʏo���Ȃ����C����v��������z�[�X��̏ᒆ�̍H��ꏏ�ɂ���Ă���A�C�Â����Ɏg�p���Ă��܂����Ƃ����邽�߁A�C���˗��{�b�N�X��ݒu���ĕ�����悤�ɂ����B |

�g����H��E���i����ڗđR�ƂȂ����̂ŁA�C�Â����Ɏg�p���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���ʂȎ�֍�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B | �В����]�j ������u�����鉻�v�̂悢��B ���Ԃ�����Ƃ����ȕ����ł��̂悤�ȍH�v�̗]�n������Ǝv���܂��B������Ƃ̍H�v�Łu�P���v�Ȃ�܂��B�e����Ō����̂��ƁB |

| �i�ʘg����j�N���b�N����������ł̃R���N���[�g�Őݍ�Ƃɂ�������P | ||

���ЃC���X�g�����p���āu��т����v�f�������쐬���č�Ǝ҂̖ڂɓ���₷�����S�f���ɐݒu�����B |

�u��т����v�̏K�����Ɍ��ʓI�B | ���̌f�����p�ɍ쐬���ꂽ��ƒ��𒅂��u��т������܂ߌN�v�͂����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B���p�������B�i�N���b�N���ĉ������j �@ �@  �@ �@ |

| �q�ɓ��Ƀ��C���[��X�R�b�v���̋@�ނ�����ہA���܂ł͕ǍނɓB��ł��Ԃ牺����l�Ȍ`�Ő������Ă������A�ǂ����Ă����R�Ɛ����ł��Ȃ��ׁA100�~�V���b�v�Ŕ̔����Ă���I�p�̃u���P�b�g(1��100�~�j��ݒu�����B3�����l�W�Ŏ~�߂邾���Ȃ̂ŁA�����ĊȒP�ɐݒu�\�B �@�����������N���b�N �g��摜 |

���C���[��X�R�b�v�������R�Ɛ����ł���B |

�В����]�j ��̓I�ȕ��@�Ȃ̂ŁA�e����ł��А^�����Ă���ɃA�C�f�A���d�˂Ăق����ł��B |

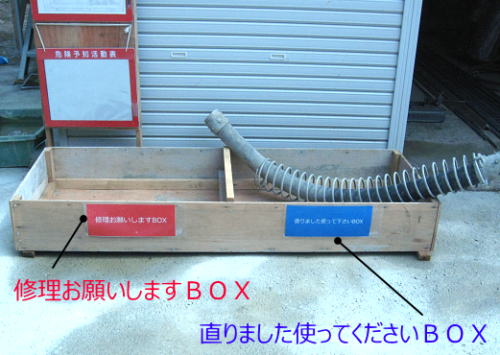

�Y�p�{�b�N�X���Ȃ��Ȃ���z�ł����Ɍ�����̕s�v�ނ̏����@�ɂ��ĕs���m�Ő������ڂ��i�܂Ȃ����߁A�g���p�b�N�̑܂�P�ǃp�C�v�ŌŒ莮�ɂ��ăS�~�̎d�������m�ɂ���B |

�Ŕ�ݒu���Ďd�����m�ɂ��A�܂�����l��������߂��ʒu�ɐݒu�������ߕs�v�ނ�S�~�̕Еt�����i�ݐ������ڂ��ێ��ł����B |

�В����]�j �S�~�d������낢�����������܂��B�Q�l�ɂ��Ċe����ōH�v���ĉ������B |

| �U�����[���[���g���b�N�ב�ɐς�Ō���ړ��̍ہA���o�[���b�N���ŌŒ肵�Ă������̏�����⍶�܁E�E�܂�J�[�u���s�̍ۂɉב�̏�őO��Ɉړ����A����⎑�ނ����܂ꑹ�����邱�Ƃ��������B ��Ɋ���~�߂̃S����\�����S���̎��~�߂��쐻���A�ԗփ��b�N�̂��Ă��Ȃ����̃��[���[�̉��ɕ~�����ŁA�ݒu�ʐς��L�������[���[�̈ړ���h�~�����B  |

�g���b�N�̉ב��ŐU�����[���[�̈ړ����Ȃ��Ȃ�A���S�Ƀ��[���[���^�����鎖���o����悤�ɂȂ����B �@  |

�\�ʁ@�S�ɃA���O����n��  ���ʁ@����~�߃S���\�t�� �В����]�j ���~�߂̍\����]�p�������z�́A�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�B�e����ł����p�̔��z���B |

| �g���l���@���ƂŁA�؉H�Ď����ƍ�Ƃ���l����ڗđR�Ŏ��ʏo����悤�ɁA�o�b�N�v���e�N�^�[�̐F�𔒐F(��Ƃʼn���Ȃ��悤�ɊǗ�)�A�w�����b�g�ɐ؉H�Ď����̕\�������t�����B | �B���ł��ڗ��F��������A�w�����o���Ď������N�����Ă��킩��悤�ɂȂ�A��Ə�̈��S�������サ���B |

�Ď����̐��ʁi�\���j �В����]�j �����ȃA�C�f�A�ł��B�Y������ł͂��А^�����ĉ������B |

���@�ō��E�̍ہA�m�~��[�̂��ǂ�͂ˉ�邽�߁A��Ń��b�h�����������Ɓi���������j���������邪�A��]���郍�b�h�ڎ�ʼn������邽�߂ɁA�肪�������܂�郊�X�N�����������B�B ������22mm�Z�p�`���b�h�ɑ��A��34mm�̓S�p�C�v��30cm�ɐؒf�����K�C�h���쐬���A�����ʂ��Ď�ʼn������č�Ƃ���悤�ɉ��P�A��]���郍�b�h�ڎ�ʼn������邱�Ƃ��Ȃ����A�������܂�̃��X�N���y���������B |

�������܂ꃊ�X�N��啝�ɒጸ�B  |

�В����]�j ������@�ɂ�铯�l�̍�Ƃ����{����ۂ́A�菇�ɕK���K�C�h�̎g�p�荞�݁A���X�N�y�����s�����ƁB �������A�K�C�h�̑f�ށE�`��ɂ��Ă͂܂����P�̗]�n������i�ގ��̉��p�Ƃ��ĉ��r�p�C�v�E�T�N�V�����z�[�X�ł��\�j�Ǝv����̂ŁA�Ȃ��H�v�����邱�ƁB

|

������ƎԂ̍�ƂŁA�g���l���ǖʓ��ւ̋��܂��h�~���邽�߁A�J�S�̎��͂ɏՌ��ɏՍނ����t����B �@�i����̍�Ɓj |

��Ƒ���̂S�����̊p�ɐݒu����A�g���l�����H�Ƃ̂͂��܂ꎖ�̂͂Ȃ��Ȃ�A�����H���ɐڐG���āA�L�Y�����鎖���Ȃ��B �����i�Ƃ��āu�G�A�E�v���v�Ƃ������i������B  ���l�b�g�̔��� ����p�Ƃ��ĕ����ցE�~�����߂��H�H |

�В����]�j �g�p���Ă̊��z�������ĉ������B |

������Ƃł̑����̎��̖h�~�̂��߁A�ϐؑn�ϊђʐ��ɗD�ꂽ�A���~�h�@�ۂ��g�p������Ɨp���C�u���G����v���g�p����B |

������Ƃł̎��̖h�~�B�H���̑n�ӍH�v�B ���������n����Ɓi��{���s�E���M�S���j�Ȃ̂Œn�Y�n���ɂ��v���B �����i�Љ� |

�ؒf��Ƃ�͂��Ƃł����̖h�~�̈ꏕ�ɂȂ邩������Ȃ��B �В����]�j �Y����ƂŎg�p�������ĉ������B |