| 提案内容 | 効果 | 参考 |

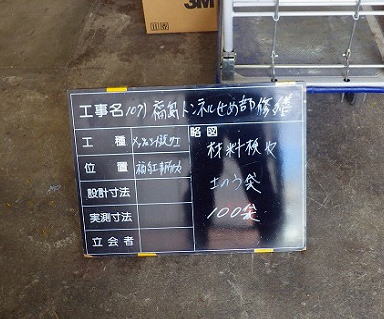

既成品黒板を写真撮影の際、光反射を防ぐための調整が手間で効率が悪く、写真の質の低下の原因となっていた。 黒板の裏面の支え棒を伸長可能にすることで(伸縮棒をクリップで挟む)、黒板の角度を変えやすくし、撮影時の反射を低減し写真の質を常に向上出来るようになった。   |

(材料は100円ショップで購入可能) 写真写りがとても良くなり(以下)、1人での黒板撮影の手間が省け時間の短縮になった。  |

社長寸評) これはまた新たな切り口発想のアイデア。「仕方ない」で済まさず、より良く、より楽に、という意欲から生まれた提案だと思います。黒板の反射という問題を、後ろの金具の伸び縮みで対応したという柔軟な発想が見事。 |

| トンネル坑内で測点などを今まで赤マーキングスプレーを使用していたが、見えにくかった。 そこで高視認の蛍光色を試してみたところ、  各色試したが、黄色よりもピンクの方が見えやすかったので使用するようにした。  |

トンネル内では、ピンクの蛍光塗料が見え易い。  |

社長寸評) 管理仕事でも高視認化することで効率化、エラー防止につながります。 灯りと同様、現場の環境によって目に付きやすい色が異なるので、こうして試してみる姿勢はとても大事です。 |

| トンネル坑内作業時、スプレーやスケールを頻繁に使用するがポケットに入れると動きづらく、狭い坑内で重機が稼動していたりインバート掘削が湾曲仕上げになるため地面に直置き出来ない。 100円ショップで販売していたクリップ型のマクネットとゴミの仕分け用のボックスを使用して、鋼製支保工に取り付ける収納具にした。   クリップに挟んで使用。鉄製の支保工なので、マグネットで張り付く。 |

使用の際際に近くに置けるので、取りに行く時間の短縮になる。 作業着のポケットにいれずに済むので動きづらさがなくなった。 ボックスの中央には孔が開いているので、マグネットで張り付かない所ではフック等で引っ掛けたりすることも出来る。  |

社長寸評) ちょっとした不便さも問題視して、これまでの事例などを参考にして解決させる行動は見習うべき姿勢です。いろいろ組み合わせを替えて応用も可能では? |

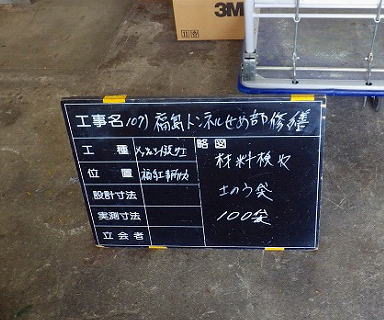

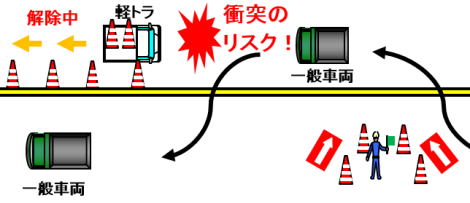

片側交互通行の規制を解除する際、軽トラを後退させながらカラーコーンや矢印板を積んでいたが、一般の車からは規制を解除しているのかわかりずらく、矢印もないので一般車両との接触する危険性があった。 そこで軽トラのバンパーにマグネット式の矢印を取り付けた。矢印は点滅ライト併載なので暗くなっても効果がある。  |

矢印を取り付けたことで一般車両からもわかりやすく、衝突するリスクは低減した。 また規制解除をする時間が夕方で暗く見えずらい時が多かったので危険であったが、点滅するので見える化に繋がり、夜間での作業にも使えるのではないかと視野も広がった。 ↓↓ 製品例 |

社長寸評) 若手社員からの提案だが、まずは作業時のリスクに気づいて具体的に対策を取ったことを評価したい。既成品の使用であるが、リスクに対して何が対策効果があるかをしっかり分析して使用しているのが○。 |

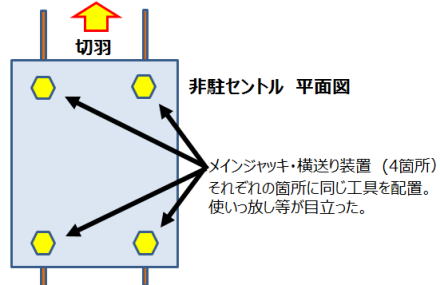

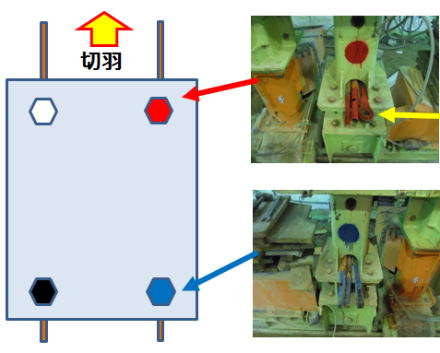

トンネル非常駐車帯セントルにおいて、メインジャッキ4箇所にそれぞれ配置してある工具(ジャッキ棒・横送りラヂェット・延長パイプ)の置き場所を決めていても、使用する都度、散乱していたため、使用する際に工具を探す手間が増え作業能率が悪かった。 そこで各メインジャッキと工具を「青・赤・白・黒」と色分けし、使用後は指定の色の位置に戻すようルールを設けた。  |

色分けで瞬時に置き場を判断できるため、使用後の工具の散乱が減少した。 また、それぞれの色別のジャッキ担当者は決めているので、片付け忘れた場合でも「自分が戻し忘れた」と気付くことができ、整理整頓の意識も向上することが出来た。 |

社長寸評) 混在するものを「色分け」するというのは、整理するのに効果的な「見える化」です。これまでもヤード内をカラーコーン色分けなどの提案がありましたが、これもとても分かりやすく効果が高い。 応用の効くアイデアなので、各現場でも参考にしてほしい。 |

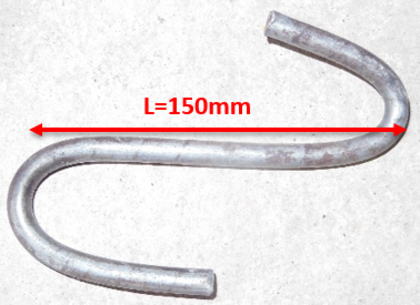

覆工コンクリート打設時に使用するバイブレータは、セントル足場上に直置きするので、スイッチが誤作動したり足に引っかかることもあり、転倒災害に繋がるリスクがあった。 そこでセパでS字フックを作り、セントル(梁やメタル)から吊り下げられるようにした。  |

バイブレータを吊り下げることにより足元の整理整頓がされ足が引っかかることがなくなった。バイブレータのスイッチが上部にあるので誤作動もなく、スイッチのON/OFFも容易になった。  |

社長寸評) 覆工でのバイブレーターはずっとこういう状態で当然と思っていましたが、考えてみれば確かにリスクであり作業の邪魔です。 発想の切り替えでより整然とした環境になりました。スイッチ箇所が分かりやすくなって効率性向上にもなったのがよい。 |

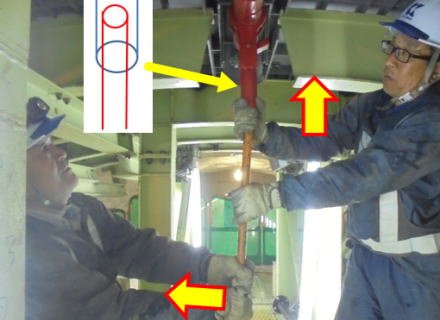

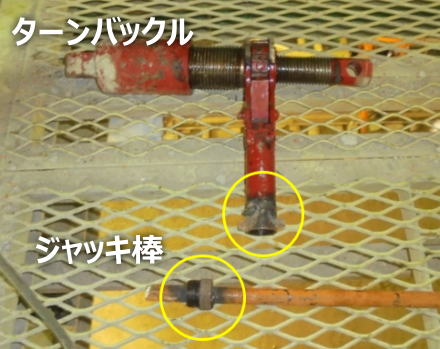

セントルの吹上げを開閉する際、メーカー純正のジャッキ棒をターンバックル挿入孔に挿すと隙間が大きく、ジャッキ棒が抜けないように持つ人と開閉操作する人の2人で作業していた。 ビニールテープ等を巻いて隙間をなくしてみたが、力が掛かる箇所のため使用毎に巻き直して抜け防止する手間があった。 そこでターンバックルにカップリング(メス)、ジャッキ棒にスリーブ(オス)を溶接し、ジャッキ棒をねじ込んで取付けできるよう加工した。  |

ねじ込んでジャッキ棒がしっかりと固定できるため、吹上げの開閉が一人で容易に行えるようになった。 使用後は簡単に取外し可能なので、セントル内を作業員が移動する際も妨げにはならない。 |

社長寸評) 抜けそうな装置を「ねじ込み式」にするという発想は大いなるヒントだと思います。安全に一人作業が出来るようになり、しかもセントル内で邪魔にならない、と作業性・安全性ともに効果の大きな提案です。 なにかの問題点を「改善」すると、複数の効果が出るという見本。 |

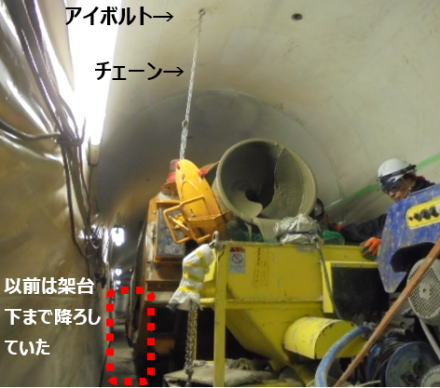

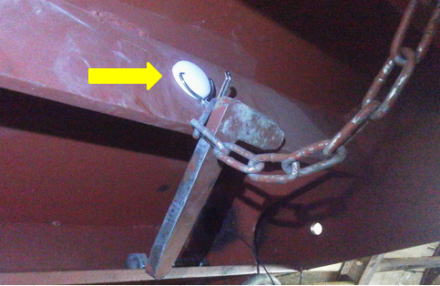

| 小断面トンネルの裏込め注入作業で、アジテーターをグラウトポンプのホッパーに接続時、アジテーターの蓋を外した際の置き場所に困っていた。台車の上は不安定で、狭い坑内なので下まで降ろすと邪魔になった。さらに蓋が重量物(重いもの)なので取り扱いには注意が必要だった。 そこで蓋を降ろすのではなく、取り外した高さの位置に吊るした状態にできないか考え、覆工コンクリート上部にアイボルトを取り付け、そこからチェーンをぶら下げて、外した蓋を固定出来るようにした。完全に宙吊りになるのではなく、蓋の下部はホッパー内部の網部に着接しているので安定した状態で吊られている。  |

重量物である蓋を、少しの移動で済むようになったので、腰を痛める等のリスクを低減できた。 グラウト設備周辺のスペースを少しでも広く使える様になり、整理整頓しやすくなった。 |

社長寸評) 当月の重点実施項目を理解し、少しでもリスクを低減しようという意欲を感じる提案です。 「降ろす」→「吊るす」という柔軟な発想は大きなヒントになります。 |

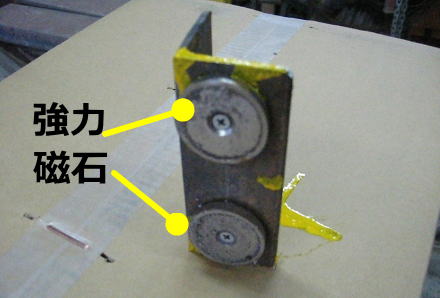

トンネル掘削の進行に伴う換気台車の移動時の吊りピースの溶接を行う際、 その都度支保工の下方にアースを取るためのアングルを溶接する必要がある。  箇所数が多いので、移動する度に前のアングルを外して、また溶接するのがかなり手間だった。 そこで強力磁石を取り付けたアングルを使用して簡単に移動しながらアースが取れるようにした。 |

使い勝手がよく、移動手間も大幅に省けて効果大。 インバート時の溶接にも使えると思う。 |

社長寸評) これは作業手間を大幅に削減した提案。提案したご本人にもかなり手ごたえがあったようで、提案用紙に「実際に作業したところかなり、いいです。自分的に素晴らしいと思いました。」とありました。 みんなが知恵を出して手間を減らすことで、大きな成果を生み出せます。 黄色く塗って視認性を上げる配慮もよい。 |

除雪用散布車に凍結抑制剤を積込時、後方のステップを昇降し作業を行うが、最初に足を掛けるステップがアルミ製で雪が付いていると大変滑り易く転倒のリスクがあった。 そこでホームセンター等で売っている滑り止めシートを購入し、アルミのステップに貼り付けた。 |

滑り止め効果が高いので、積込作業時にステップの雪を毎度清掃する手間が省け、転倒のリスクも減り、作業効率が向上した。 また、アルミステップと同色のテープを使用する事により見栄えが良く、5mで3千円程度と安価なため剥がれてもすぐ貼り替える事が可能。 |

社長寸評) 睡眠不足も伴う除雪作業、こうしたリスクに気づき効果的な対策をすることは、ちょっとしたヒューマンエラーによる重大災害防止に大きな成果があります。災害が起きてやること先にやろう、です。 |

除雪用散布車の凍結抑制剤を専用設備で補充の際、投入箇所の位置が目視で確認できず、いちいち助手が運転手側に降りて誘導していた。 車両の乗り降り時に慌てて墜落の危険があった。 舗装作業時に使用する仮ラインテープを使用し、投入時のタイヤ停止位置を「見える化」した。 2台の散布車の停止位置がそれぞれ違うため、停止位置に該当する機械番号も明示。 |

運転手が位置を目視出来るので、慌てて助手が散布車から降りる必要がなくなり気持ちにゆとりが持てリスクも減り、スムーズに停車出来るので作業効率も向上した。 |

社長寸評) 定期的に発生する作業の中の手間とリスクを、今年のテーマ「良視(よし)」の発想で見事解決してくれました。2種類の車両で位置が違うのを、ナンバーの明記で表現したのもGOOD。 |

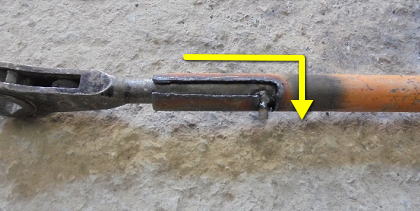

トンネル覆工で、非常駐車帯セントルにおいて横送り装置を動かす際、メーカー純正工具を使用していたが、ラチェットに延長用パイプを差し込むだけなので、 力を入れると簡単にパイプが抜けて転倒するヒヤリハットが数度、発生した。 パイプを溶接等で固定してしまうと狭い箇所での使い勝手が悪くなるので、ラチェットの取っ手に10㍉ほどの突起を溶接し、延長用のパイプに溝を設け、パイプを固定できるよう加工した。 ラチェット取っ手に突起(3分セパ)を溶接  |

パイプにガイド用のL型溝をガスで切断 差し込み、パイプを回すと抜け防止に  ハンドルの中間部付近に突起部を溶接しているため、ラチェット単体で使用した場合でも邪魔にならず、パイプを使用する際は差し込み後、時計回りに回すことで簡単にハンドルがロックできた。 |

社長寸評) 日頃から熱心にヒヤリハット活動を実施している現場からの提案です。実作業でのヒヤリハットを認識してリスクとして受け止め、原因を解決させた、安全意欲の非常に高い提案です。安全の本質とはこういう行動にあると私は信じ、他の社員の方にも期待します。 |

トンネル坑口部に設置した排水処理水槽 坑内から排出される泥分の多い水で沈殿槽にすぐヘドロが溜まり、バックホウですくって清掃をすると沈殿槽のヘドロが混ざって清水槽に流れてしまいその先の濁水処理装置に負担を掛けていた。  そこで水槽清掃の際だけトンネルからの排水を一時簡単に切り替えて直接清水槽に流すように配管を加工した(バックホウですくった際に汚水が流れ込まないため)。 |

清水槽への大量のヘドロ流出を減らすことが可能となった。 (本来沈殿槽をもっと大きくしたりすれば簡単だがヤードが狭いため困難な中でのアイデア) |

社長寸評) ヤードが狭く水処理の面積も大きく取れないことによる不具合に対し、ラインを切り替えるという新しい発想をしたことが見事です。困難な条件も知恵を絞れば問題は少しでもいい方に解決出来るという例でしょう。 「こういう条件だから仕方ない」という発想から、「どうやったら解決出来るか?」という発想をする見本です。 |

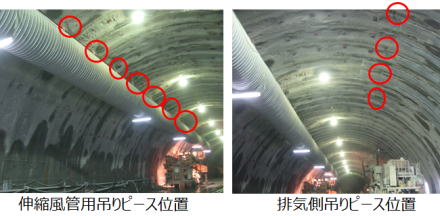

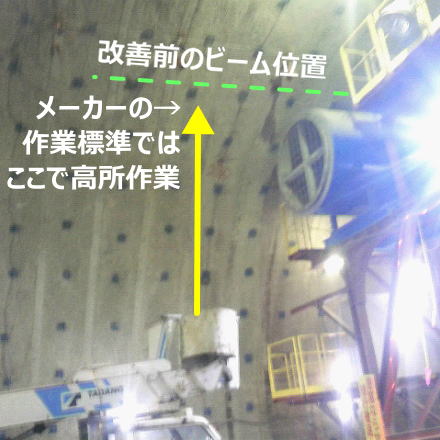

トンネル工事で採用され使用中の送排気台車 を移動時に、メーカー作業標準により2つの伸縮風管の吊り鋼材(ビーム)をトロリーに通す作業では高所作業車を2台使用していたが、下り勾配のため段差があると駆動輪が浮いて少しだけ台車が逸走することがあり、その際に高所作業車との接触のリスクがあった。 ●平面図  ↑台車が少し逸走すると切羽側の高所作業車に接触のリスク 排気管の切羽側ビームを2本撤去すると、台車ステージ上で作業が出来るので高所作業車を使わずに作業出来るようになり、接触リスクはなくなった。  |

ビームを撤去したことで台車のステージ上で作業(安全帯着用)が可能となり、  台車前にセットする高所作業車は不要になったことで、部分的に逸走しても接触するリスクがなくなった。 リスクも減り、高所作業車1台が不要となった。 |

社長寸評) 特殊な装置の作業方法に対し、メーカー側の定めた手順のリスクに気づき、「どうすれば解決出来るか」分析し、違う発想から解決させた「か行点検」の見本のようなすばらしい改善です。こういう発想が出来るようになればどんな問題にも果敢に挑戦出来るようになることでしょう。見事です。 安全を配慮した改善の結果、高所作業車が1台減るという別効果も発生しているというのもポイント。 |

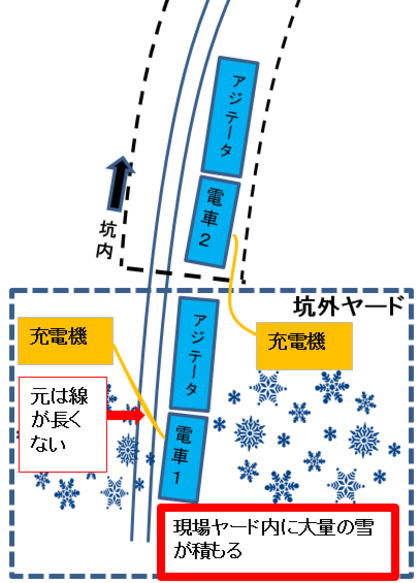

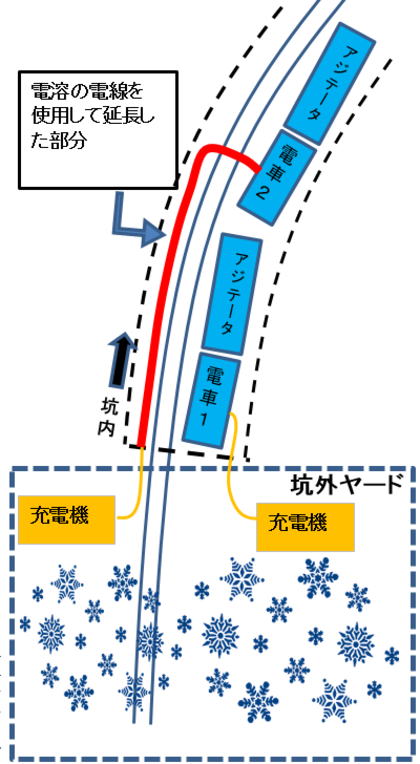

トンネル内作業終了後に2台中1台のバッテリーカーは坑外で充電をしていたが、豪雪地帯で朝までに大量の雪が積もり、毎日バッテリーカーの除雪が大変だった。 (写真の場所で1m以上の積雪)  充電機を坑内の分岐箇所へ移動を検討したところ作業状況上困難であり、急激に積雪量が増えたため早急な対応が必要だった。 そこで電溶の電線を代用して充電線を延長し、バッテリーカー2台とも坑内で充電できるようにした。 (線の転用に問題はないことを確認済) |

積雪の多い時でも坑内で充電できる様になったので、除雪の手間が省けた。 人力による充電設備等の重量物の移動作業のリスクがなくなった。 元々現場にあった電溶の電線を利用したので新たに専用品をリースする事もなく、早急に対応できて、時間やコストも少なく済んだ。 ほんの少し手を加えるだけで、利便性と安全性の両方を良い方向に変換できた。 |

社長寸評) 問題があると外注したり何か新しいものを購入して解決しがちですが、まずはこうやって知恵を絞ると時間もコストもかけずに、効果的で安全な対応が出来るという見本でしょう。 あらゆる部分で効果大です。 |

| 冬季に流行するノロウィルス、インフルエンザは手洗い・うがいだけでは予防は万全でなく、変異を繰り返す強力なウイルスや菌に対しては従来のアルコール殺菌では効果が弱い。 ウイルスの殺菌(不活化)に有効な「弱酸性次亜塩素酸水」を多く含んだ商品「バイバイ菌」を導入し、スプレーボトルで玄関、トイレのドアノブ、台所のシンク、冷蔵庫などよく使う場所には原液のまま散布し、机、テーブル、リモコン、その他手に触れるものは2分の1ほどに希釈させて散布する。(精密機器の場合はタオルに染み込ませて拭く。)  毎週掃除をするときに散布するだけなので、簡単。 |

バイバイ菌はスプレーボトルタイプなので手軽に机、ドアノブ、手、食器(希釈必要)などに散布できる。 (提案者は)3年前から自宅で使用しており、インフルエンザやノロウイルスをはじめとした感染症に罹患したことはない。 医療介護施設でも導入されており、厚生労働省の調査報告書で効果を確認できる。 →厚生労働省HPより (参考) バイバイ菌 スターター2点セット ¥2,480- (Amazon) 詰め替え用 2000ml ¥1,000- (Amazon) ※詰め替え用は容量毎に複数あり 同様の効果を期待される殺菌剤に「次亜塩素酸ナトリウム」があるが、塩素臭が激しく金属を腐食させるため、器具や容器などの限られた目的での使用にしか向かない。 |

社長寸評) 従前の対策では万全ではないという判断と、ただの商品紹介ではなく理屈や使用方法もしっかり説明出来ている点がよいと思います。 新たな対策方法に納得しました。本社で使ってみます。 |

重機作業時の衣類の接触による誤作動などの思いがけない動作による事故の予防として、操作レバーに高視認色つきのシリコンカバーやゴム製のカバーなどを着け操作レバーを見やすくする。 |

レバーが見やすく、目に付きやすくなり衣類に引っかかったり接触の予防になる。 また手がすべるなどによる誤作動が起きにくくなる。  |

社長寸評) 先日発生した死亡事故の原因であったBHの誤作動へのリスク対策に「高視認」を取り入れる発想です。災害事例からヒントを得て商品を探したという姿勢がよいです。 |

シート台車の昇降階段最下部とタラップにチェーン(メーカー純正品)を取り付けて、立入禁止措置、転落・墜落防止にしていたが、頻繁に昇降するためはずした状態のまま作業することが多く見られた。 また、チェーンはたるみが生じるので、タラップ上部において墜落防止対策としては不十分であった。  不要の手摺材と蝶番を利用し、上下開閉式の手摺を加工・取り付けして改善した。 |

開け閉めに手間が掛からないので、常時ストッパーが掛かっている状態になった。手摺材(35ミリ鋼管)を使用しているためチェーン使用時のたるみがなくなり、墜落防止措置としても効果が高い。  ↑↑ 上部に干渉しないようあえて斜め開きに細工 |

社長寸評) チェーンを掛ける手間をなんとかしようという意欲、そして「これでは墜落を防げない」というリスク意識、をまず評価したい。そういう問題意識があれば、こうして知恵が出るものです。現場を漠然と見るのではなく、こういう問題意識を持つことが「改善」の第一歩なのです。 |

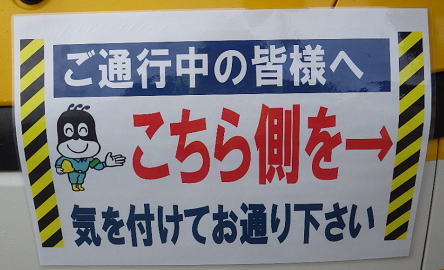

| 国道のメンテナンス工事では、歩道に作業車を停める事が多いのだが、歩行者がどこを通っていいのか分からず路肩を通る事が時々あって危険だった。 そこで歩行者通路を矢印・イラストを入れてわかりやすく簡潔にし、マグネットで貼り付け歩行者通路をわかりやすくした。  |

歩行者通路を明確にする事によって歩行者が路肩を通るケースは減少した。 |

社長寸評) 現場の安全と、第三者への配慮がされた「三方良し」の発想が嬉しい。デザインもスマートで非常によい方法です。規制の絡む全ての現場で大いに真似していただきたい事例と発想。 |

坑内にエアと給水の配管を2系統設置したが、両方とも同じ径(2インチ)である事、延長距離が長い事、トンネルがカーブして遠くまで目視確認が難しいため、段取り変えの時にどちらの配管なのか迷う事があった。 それぞれの配管に字の色違い(黒、赤)で「エア管」と「給水管」とプリントした物を、数十メートルおきに貼り付けた。 |

段取り変え作業時に配管の区別がしやすくなり、作業効率が上がった。 |

社長寸評) 出来たものを見ると当然のように思うかもしれないが、実際にはずっと同じ環境にいるとなかなか思いつかないものです。判断しにくいことを「見える化」するだけで作業性が上がるといういい例。 |

手持ち黒板にPCで作った略図をラミネート加工したものを貼って出来形写真が撮れるようにしている。 しかし、手持ち黒板の裏は大型黒板のようにマグネットで張り付けられないので持ち運びが別々になり、ポケットの中で折れ曲がったり、入れ物を別の場所に置いて行き来に時間が掛かってしまうなど不便であった。 そこで100円ショップで販売していた「A6サイズのチャック付クリアケース」を黒板裏に取り付けてみた。  |

裏に取り付けているので折り曲がりや取りに行く時間が手間がなく、簡単に張替えができる。 (↑↑○印のネジ止めに巻き込ませて固定) サイズがピッタリになっているので少しでもずれると、はみ出るので注意。 |

社長寸評) 手持ち黒板、出来形略図もこの提案から展開されたものですが、さらにそれを使う際の不便さを解消するアイデアです。「提案の提案」とでもいいましょうか。「これで完成」と思い込まず、さらなる便利さを追求した発想がとてもよい。 |

| トンネル工事の吹付けプラントに格納される生コン車の排気ガスがプラント内に充満して作業環境が悪くなっていたので、排気ガスがプラント内に入らないように配管で外に排出されるようにした。 火災にも気を配りアルミホースを排気口に接続  排気ガスを室外に出す配管  |

排気ガスがプラント内に入らないために作業環境がよくなり、咳き込んだり、目が痛くならなくなった。 排気ガスは室外に出るためプラント内は快適に! |

社長寸評) 作業環境の向上を問題にしながらも、非常に効果的なアイデアで「善く改めた」提案です。漠然と仕事するのではなく、知恵を絞って具体的に行動する、この姿勢がすばらしいのです。 |

下り勾配のトンネルの排水処理では、中間の排水管に泥などが溜まりたびたび管が詰まってしまい、その都度配管の交換作業が発生した。 そこで排水管のライン毎に上流側と下流側にバルブを取り付けて水洗い清掃や下部に付着した泥などを排出できるようにした。 |

定期的に清掃や水通しができる事で排水管が詰まる頻度が下がり、交換作業の手間がなくなった。 |

常時、排水処理ができないために(発破時やずり出し時は水中ポンプを撤去するため)配管に泥が溜まりやすい状況です。それでも詰まると思いますが・・ 社長寸評) 点導水を思わせるような発想です。問題意識と改善意欲を持っていればこのようなアイデアが出るのですね。毎度の交換作業がなくなることは効率がよくなり結果的に事故リスクも軽減します。 |

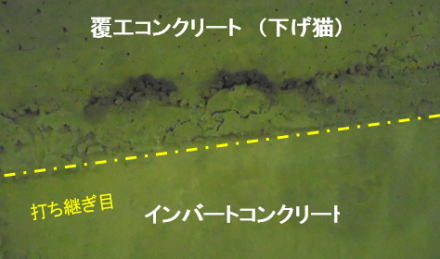

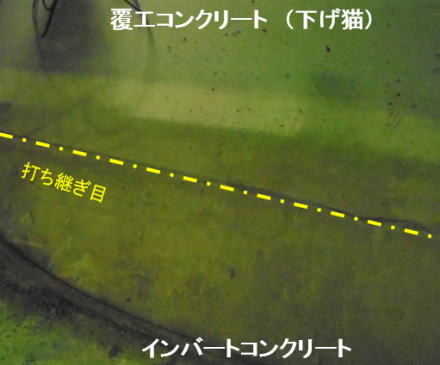

インバート区間の覆工コンクリート打設時、アーチとインバートの打ち継ぎ目からモルタルが流れ、下部にわずかにジャンカが出てしまうことがあった。 インバートと下げ猫の間の5~10㎜程の隙間をこれまではウエスを詰めて流出を防いでいたが、隙間を完全に塞ぐことが困難で手間が掛かった。 水道管等の保温カバー(褄板取付時、防水シート養生で使用)で桟木を包み、バリ材で下げ猫下部に取り付けた。  |

改善後 保温材が柔軟性に優れているためモルタルの流出を防ぐことが出来、ジャンカの発生を防ぐことが出来た。 繰り返し何度も使用することが可能で、モルタル流出による清掃の手間や、補修に掛かる時間が大幅に減少した。 |

社長寸評) 品質に対する強いこだわりの意欲が伝わる、すばらしい改善だと思います。「より善く」の気持ちがあれば、こうして効果を出す発想が生まれるのでしょう。 「寿ブランド」はこうした熱意の積み上げで成り立っているのです。全社員が大いに参考にしてほしい。 |

事務所から現場まで移動するのに交通量の多い一般道路を横断して(交通事故リスク)から橋下の急な坂道を降りなければならなかった(冬季凍結転倒のリスク)ので、  事務所の後ろからまっすぐ昇降出来る手摺付の足場階段を設置した。 |

道路横断、急坂道昇降のリスクをなくすことが出来た。 また迂回することなく移動できるので時間の短縮にもなった。 |

社長寸評) 現場環境の中で「リスク」をしっかり把握して、対策に知恵を絞って手間がかかっても改善する。 これこそが本来あるべき「リスクアセスメント」という手法だと思います。結果、移動時間短縮というプラス効果も出ているのがまたよい。 |

樋導水のアンカー打込み時、アンカー径が細く長いためハンマーによる打込みが困難(打込み不足・打ち損じ等)なので電動ピックによる打込みをしているが、市販のオールアンカー打込み棒を使用するとUナットの頭を叩いてしまい、緩み止めワッシャーのハマっている部分を潰し変形さてしまい、Uナットの品質機能を損ねてしまう可能性が非常に大きかった。 そこで使い古しのケンノミを適当な長さで切断しアンカー頭部に合わせ形状加工した独自の打込み棒を作成、Uナットを叩かず使用出来るようにした。 |

●専用打込み棒  Uナット頭部を叩くことは一切なくUナットの品質を確保したままアンカー打込みが十分に出来た。 |

社長寸評) 当社でもすっかりお馴染みの樋導水の施工においての品質確保のための提案です。 どちらも「より良い」品質へのこだわりを持ち、ならばどうしたらいいかをきちんと考え実践が出来ている、とても効果のある提案です。 「改善」の意味である「善く改める」の見本だといえます。 ドリルの削孔長のマークは各現場でも応用出来ることなのでぜひやって見て下さい。見栄えも良くなるそうです。 |

樋導水のアンカー削孔際、 削孔長を示すビニールテープがドリル回転の熱で溶けてズレてしまうことで削孔長が一定にならず、深穴になった場合アンカー打込み時に樋を破損させ、浅穴になった場合アンカー打込み不足によりナットによる締め付けが出来なくなり、品質を低下させる要因となっていた。 ドリルキリに筒状の物を通し削孔長を一定に確保出来るようにした。 ↓↓詳細解説 こちら |

アンカー施工の品質を一定に保つことが出来、見た目も頭が揃っているためきれいに見える。 改善費用…鉄製パイプ1本約150円、六角ナット1個30円程度 |

|

大断面トンネルにおける、ジャンボ、エレクターを使用しての切羽作業時、ブームの位置等で照明が遮られて部分的に暗い箇所が発生して転倒する危険があったので、ジャンボの両サイド(後方のアウトリガ)にハロゲン灯(500w×2)を設置してやや後方より照明を照らすようにした。 エレクターについては移動式LED灯を切羽側に設置し、トラブル時や建込み時に地山を照らせるようにした。  |

照明の効果が上がり、ロックボルト、装薬作業時の切羽がとても明るくなった。 切羽  下半装薬  マイポンプ作業箇所  |

社長寸評) 安全パトロール指摘事項に対してすぐに対応した、提案提出するスピードがまずすばらしい。いろんな角度を検討して少しでも作業環境を良くしようという姿勢は誰もが見習うべきことです。 |

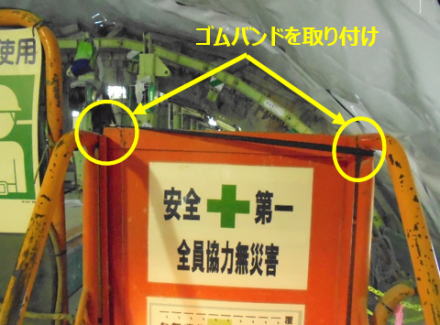

トンネル覆工のセントル昇降階段上部に設置している転落防止用の扉が、セントル自体4.5%勾配でセットされるので扉を勢いよく閉めたり、閉め忘れがあった際は自然と開いてしまうため、時々開いたままになっていた。 そこで開いたときにテンションが掛かって自然に閉まるように扉と手摺をゴムバンドでつないだ。  |

扉が開くとゴムが伸びるように取付しているため、 ゴムの反力により自然と扉が閉まるようになった。 使用頻度を重ねるとゴムが徐々に伸びてしまうが、ゴムを縛ることで長さを調整しゴムの張力を維持できた。 使用材料=ゴムバンド1本 L=600㎜(198円/本) ●設置状況(上部より)  ●設置状況(手摺側より)  |

社長寸評) 日常の中でもちょっとした不便を感じながら放置されていることが多々あるはず。これもそんな不具合の一つだと思ますが、リスクとして捉え「仕方ない」と放置しない意欲があるからこそこういうアイデアが生まれるのでしょう。 姿勢を見習っていただきたい。 |

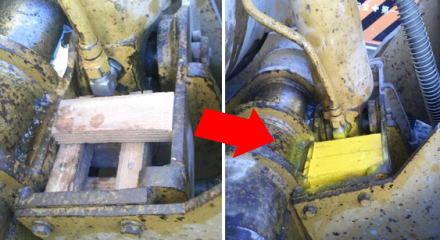

トンネル掘削・ズリ出しで使用するホイールローダ966のバケットのシリンダーの隙間等にズリが挟まり、油圧ニップルが変形破損し掘削サイクルに悪影響を及ぼした。 隙間をズリが入らないように桟木で骨組を作成して塞ぎ、色を塗ってズリがついているか確認できるようにした。  (サイドダンプのシリンダーは稼働する部分の為に鉄板防護は無理と判断) |

ズリの挟まれはなくなり、トラブルを予防できるようになった。 発砲スチロールでも同じ効果がありそう。 |

社長寸評) 作業効率を妨害する要因に対し、素材を含めよく考え実行し、高い効果を出している提案です。色を塗って視認性を高めるという工夫もよいです。改善意欲がすばらしい。 |

電話線は引けないが、携帯電波は届く条件の場所(現場)で固定電話として使える、「固定電話型携帯電話」があったので、条件によっては利用を検討してみては。 |

一時的に固定電話がほしい場合など、条件によっては効果的に使えるのでは。 (単三電池4本で動く) ↓↓ 「スゴい電話」HP ↓↓ 「ホムテル」HP |

社長寸評) 初めて知りました。 短期間に何人かで使う固定電話が必要なケースでは有効と思いますので、覚えておいて下さい。 こういう商品紹介も歓迎です。 |

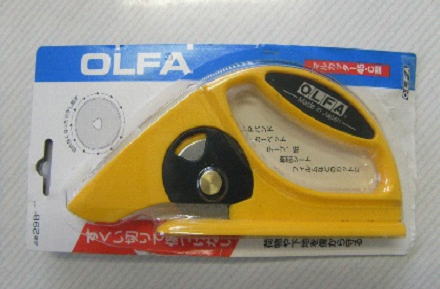

| 現場で使用する吸出しマット(不織布)の裁断作業で、従来はカッターを使用して裁断を行っていたが、1~2回程使用すると刃がすぐ切れなくなり、何回もカッター刃を交換する必要があり、裁断に時間と手間がかかった。切れない刃を使用すると無駄に力を入れて切るようになり、切り口も乱雑になり安全に作業しづらくなっていた。 そこでホームセンターを探したところシート用のカッターが販売されており、それを使用して裁断を行ってみた。  ↓↓ 商品はこれ |

普通のカッターの切り方は、刃を自分に向けて切るのに対し、シート用カッターは、刃が自分側に向かないので、安全に短時間で裁断が出来た。 (従来)  (改善)  回転刃になっており、切れ味が悪くなれば、10回まで回転させて使用できるので、経済性も○。 普通のカッターの場合は、まっすぐ切るのに、定規を必要としたが、シート用カッターはある程度まっすぐ切れるので施工性も○。 |

社長寸評) これも商品紹介ですが、非常に効果が高いです。作業性、経済性、安全性もすべて優れています。改善意欲を持ってアンテナを張ることで、こういうものが見つかるのです。同種作業ではぜひ使ってみて下さい。 この商品の発想をした会社に興味が湧いてHP見たら、カッターの「折る刃」を発明した会社のようです。それで会社名は「OLFA(オルファ)」なのかも。 いろんな商品があるので参考に。 →HP |

水替え時にサクションホースを使用する際、現場に色々な長さのホースがグルグル巻きに置かれている場合が多く、使用箇所に持っていき延ばしてみないと距離に届くのか分からず、余計な手間がかかるので、サクションホース片付け時にホースの延長を記入・明示し、ホースの長さを「見える化」した。 |

使用する時にラベルを見ただけで長さが分かるのでホース選びが楽になった。 |

社長寸評) これは「見える化」による作業効率向上ですね。こういう整理をするともっと効率の上がることが現場にはいろいろあるのではないでしょうか? 「見える化」は安全だけではありません。大いに発想の参考にして下さい! |

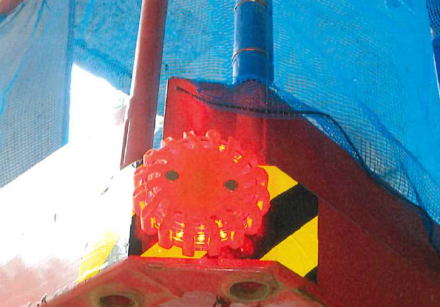

高速道路下ボックスカルバートで高所作業車を使用の際、バケットと一般車両の接触リスクがあったので、 LED光による非常に視認性の高い「超高輝度電子LED発円灯(1個6,000円程度)をバケット底の4隅に設置して使用した。  |

遠くからでもよく目立つ。 車に踏まれても安心な頑丈設計。 ↓↓ 商品はこれ  |

社長寸評) 今年のテーマであるリスクの「高視認」化の好事例。商品の紹介ではありますが、目的を持っているからこそ見つかるのです。 車に踏まれても壊れないそうなので、有効な現場ではぜひ使ってみて下さい。 |

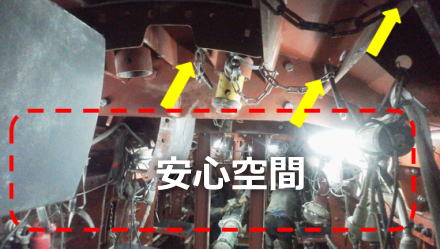

小断面トンネルのセントルは狭く、天窓が開いている状態だと窓を止めるピンが落下防止のチェーンでぶら下がっていて、 歩行や作業中に頭や顔にピンがぶつかったり、照明やバイブレーターの配線がひっかかるなど、作業に支障があった。 そこで強力磁石付のフックを用意し、天窓の脇に取り付け、天窓を開けた時はそのフックにピンを引っ掛けておくようにした。 |

セントル内の頭上にスペースができて、頭をぶつける事もなくなり、配線のひっかかりもなくなり、作業環境を改善できた。また、磁石なので簡単に位置を変えることも可能。  |

社長寸評) 強力磁石の提案が増えてますね。現場は鉄ものが多いですのでいろいろ効果があり、次々と水平展開されるのが嬉しいです。 狭いセントルでぶら下がったチェーンに磁石の発想はかなり意外ですが見ての通り効果大です。各現場でもっといろいろ応用してほしいヒントです。 |

トンネル内のカラーコーンに挿すソーラー(太陽光)充電式点滅灯を外で充電する時、点滅灯の数が多いため充電する場所に困っていたので、トイレの外壁に専用のクリップ付の磁石 を付けて点滅灯をそれで挟んで固定し場所をとらないようにした。 商品はこちら→ピカピカスタンド |

壁を有効に利用して充電出来るようになった。 |

社長寸評) 屋外作業であれば発生しない問題的(環境にやさしいことを重視?)に知恵を絞り、磁石と壁を使った発想が柔軟でよいと思います。目にもつきやすいですね。 |

| 現場内の鍛冶場前は修理作業、資材の受け入れで出入りが多いため現場関係者は駐車禁止としていたが、来客者・他業者などに駐車され、その都度車両を移動してもらっていた。 そこで昨年度の提案で地面に大きく表示したのをヒントにコンクリートに駐車禁止マークと斜線を引いた。  |

来客や他業者が来ても必ず「ここ、駐車しても良いですか?」と聞かれるようになり移動してもらう手間が省けた。 |

社長寸評) 問題点に対し社内で同種の事例にヒントをもらうことはまさに「水平展開」であり、このHP情報が有意義に役だって嬉しいことです。プラス斜線も書いて現状に応じた工夫をしていることもすばらしいと思います。 |

動物等ーをモチーフにしたバリケードがあり、 最近では「ゆるキャラ」やアニメキャラクターが使用されて注目を集めている。  「こまめ君」や「きびたん」(福島県ゆるキャラ)などでも作ってみては? |

こまめ君なら寿建設の、きびたんなら福島県のPRになるかも…。  |

社長寸評) よい取り組みを真似てみる、というのが改善の第一歩です。 こまめ君の新たな展開をこれから考えるヒントになります。 もし作るならどれくらいかかるのかはまず調べてみます。 ↓↓ 検討の結果の報告 |

| 3.4%の下り勾配のトンネル施工では、常に切羽に排水ポンプを設置する必要があるが、発破作業の際に毎回ポンプ・ホースを片付けるのに延長が伸びるにつれ重く・長くなり、移動手間が大変であった。 そこで排水ポンプから1.5m位の位置でカムロックを使いジョイント出来るように加工し、  簡単に取り外してポンプとホースを別々に片付けられるようにした。 |

中に水の入ったホースもポンプ手前で外せるようになり、簡単に水が抜けるので軽くなった。 ポンプが外れると、ホースも片付けが楽になった。  |

社長寸評) サイクル作業の中での面倒な手間は、小さいなことからエラーの原因になります。場合によっては大事故のきっかけにもなり得ます。着脱式にすることで手間を省くという発想が見事です。効率も安全性も上がります。 |

| トンネル内の切羽照明(ハロゲン、LED)はアンカー固定するため、延長する度にアンカーを設置するのが手間で、遅れがちになっていた。 安易に移動出来るよう、照明の底板に強力型磁石をビス止めして  支保工、防護鉄板に取り付けられるようにした。  |

磁石で付けるだけなので移動の手間が省け、電工以外の誰でも先送りが可能となり、さらには磁石なので位置、高さの調整も自在となった。 |

社長寸評) 意外と誰も気づいていなかった照明の移動の手間を、磁石という発想で簡素化し、結果として照明の位置や高さの調整もしやすくなった1石2鳥の効果がいいです。 |

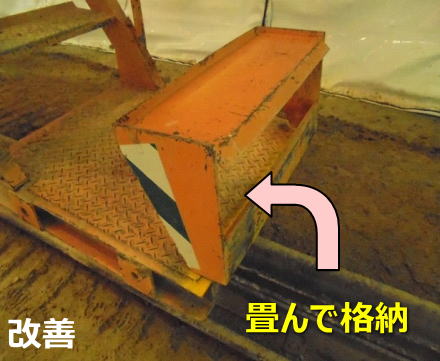

トンネル覆工・セントル脱型・移動時、セントル階段の補助ステップがレールに接触するため、毎回2箇所のボルトを外して取り外すのが手間であった。  そこでステップの上部に蝶番を溶接し、畳んで上部に格納できるよう加工した。 |

工具を使わず簡単に行えるため、脱型・移動のギリギリのタイミングまでステップを使用することが可能になり、セット完了後も、即座にステップを利用出来るようになった。 |

社長寸評) 毎日のサイクル作業の中でちょっとした手間は、時として大きなヒューマンエラーの原因になり得ます。 「これはこういうもの」で終わらせず、こうしてひと手間を減らした発想は、安全的にも、作業効率的にも効果が大きいはずです。 |

| トンネル内のレールが湿気等で濡れてしまうとバッテリーカー(特にアジテーターが実車の場合)の車輪が滑り、空転して勾配のついた箇所で走行できなくなってしまう事があった。(ズリ出しでこぼれたズリ等の汚れも付着している) そこでベルコン解体で出た厚いゴムをバッテリーカーのバンパー部分にレールの幅で取り付けて、そのゴムで走行しながらレールの上部を掃いていく装置を取り付けた。  |

レールに付着した水分と汚れが取れる ↓↓  取り付けてからコンクリート打設時にアジテーターを連結して走行してみた所、以前より車輪がスリップしなくなった。走行時間が短縮され、車輪の空転によるバッテリーの消費の無駄がなくなった。  |

社長寸評) これは一目瞭然で効果の高いすばらしいアイデアでしょう。 常に現場の問題点を気にして「改善」しようという意欲的な実践はまさに見本です。 材料をリサイクル使用しているのも意義が高いです。 |

| トラックで運搬した産廃物を処分場に投下の際、運転手はトラック荷台に上がり養生シート外しをする。現状では無策状態で高所作業をしなければならず、特に強風の時は風にあおられ荷台の上から転落するリスクがあり、何かの方法がないか顧客から対策方法のアイデアを求められた。 廃棄物の埋め立て地近くの建物の支柱(H鋼)があり、それを利用してトラックの荷台の長さに対応できるように、建物の支柱間(約9m)にI型鋼を取付け、安全ブロックが移動できるように手動のトロリ(レール)を付け、荷台のどこで作業をしても追随して動くように提案し設置した。 ↓↓ 詳細紹介 |

効果的で有効なな墜落対策方法が出来た。 設置の際に、高い位置に設置するため高所作業車等の機械費はかかったが、転落のリスクを考慮すれば、費用対効果はあったと思う。 |

社長寸評) 自現場ではなく、発注関係者からアイデアを求められたことに応えた提案。信頼度がよく分かる上、この提案でさらに信頼度は増したはず。 本気で「どうやればリスクは低減出来る」かと考えるとここまでの発想が出るのだと感心します。 親綱+安全帯ではない、新たな発想は大いにヒントになります。 |

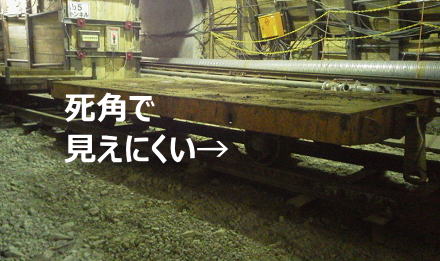

従来から使用しているトンネル用台車や人車の歯止めは、レールに設置するため台車本体の死角になってしまい見えづらく、どの車輪に歯止めをしたか分からない事や外し忘れる事があり、立っている状態からでも目に付く歯止めを考える必要があった。 歯止めの設置場所と構造を変え、反射材付のパイプを縦に設置し枕木を利用する歯止めを作ってみた。  |

丈夫な鋼管パイプ「くい丸」を使用し、アングル鋼材等を溶接してパイプを差し込む部分を工作。 歯止めがどこにあるか一目瞭然になった。パイプの上部には反射テープで高視認化をしたので外し忘れもなくなる。 場所によっては従来の歯止めしか使用できない箇所や場合もあるので、蛍光塗料で高視認化した歯止めと併用する。 未使用時はL字カギをバッテリーカーで掛け紛失防止  |

社長寸評) 一度歯止めの高視認化を実施してもさらに見やすく、という意欲がまずすばらしい。そして歯止めの形状そのものを新たに発想しているアイデアは見事だと思う。 |

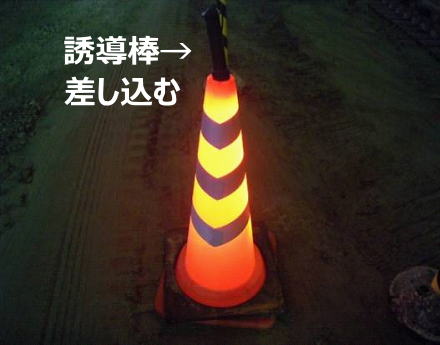

トンネル内で車道、資材置き場、安全通路などに警告灯付カラーコーン設置し位置の「見える化」をしていたが、リスクの「見える化」にも同じものを設置していたので危険個所が目立たなかった。 そこで、頭部から誘導棒を差し入れてカラーコーン自体を光らせる細工をし、危険個所が目立つようにした。 |

遠くからでも内部が点滅するカラーコーンが目に付き、周囲にも注意喚起しやすくなった。  危険個所脇を車両が通る際には引き抜いて誘導棒で確実な誘導も確実に出来る。 |

社長寸評) カラーコーンを内部で光らせるというアイデアは以前のも紹介しましたが、カラーコーンを差し込むというのはまた秀逸です。現場で見ましたが確かによく目に付きました。「高視認」とは「視認性が高い」ことなので、これもそうです。 この現場はいろんな取り組みが多く、その中でリスクの見える化を強調したのがとてもいい判断だと思います。 |

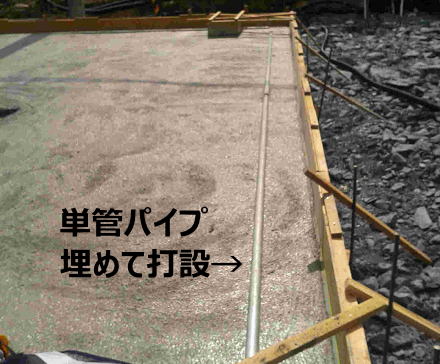

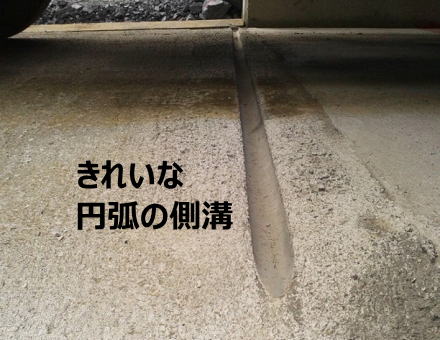

| トンネルの仮設濁水処理設備・プラントの基礎コンクリート打設時の際、今までは桟木等を埋めて脱枠後に引き抜き排水処理の側溝として使用していたが、引き抜く時に角が欠けたりして詰まりやすく、見た目もスマートでなかった。 そこで桟木ではなく単管パイプを埋め込んで打設し、きれいな半円形の側溝とした。  |

単管パイプなので通りも見栄えもスマートで、円形なので水洗い時に流れやすさも向上した。  |

社長寸評) 仮設部の排水、という気が回りにくい部分にまで工夫をして少しでも「善く」しようという意欲がすばらしい。こういう行動の積み重ねが「魅せる」現場の土台を築いていくのだと思います。 |

インバート・覆工のコンクリート打設時に、ミキサー車の停止位置をバタ角で明示していたが、ミキサー車の影になりバタ角が見え辛かったので、そこに誘導棒を釘止め固定し、停止位置の高視認化を行った。 |

ミキサー車の影になっても、運転席からはっきりと位置を確認することが出来るため、スムーズにミキサー車が後退することが出来るようになった。  (トラミキ後進状況) |

社長寸評) 高視認化することにより、作業効率が向上させるという発想がとてもよい。作業性がよくなることは、結果安全性も高めます。 「高視認」をいろいろな発想で展開することは当社の新たな武器になると思えてきました。 |

0.45BHで大型土のう作成する際、バケットのサイドカッターの部分だけ土のう袋よりも幅が大きいため、山砂がこぼれ落ちてしまうので(こぼれた山砂で袋固定装置が変形することがある)、 バケットのサイドカッターを内側に取付けてこぼれにくくした。  |

山砂がこぼれ落ちにくくなり、袋固定装置の変形もなくなった。 |

社長寸評) 入社2年生からの提案。作業上の問題点に気づき、その原因を見つけ、知恵を出して既成のものを入れ替えてみた、という見本のような「改善」です。 |

坑内の切羽付近に矢板を仮置きの際、矢板の転倒防止に足場チェーンを使用して特に危険等の問題はなかったが、「高視認化」と「見える化」の取り組みとして、緑色のチューブが巻かれた細いワイヤーとフックを矢板の転倒防止として使用するようにした。 |

足場チェーンよりも見栄えが良く、色が坑内でも目立つので紛失防止にもなり、切羽付近の整理整頓のアピールができる。 使用しない時はチェーンよりも軽く持ち運びしやすく、きれいにまとめておける。 |

社長寸評) 「高視認」「見える化」に積極的に取り組み姿勢をまずは評価したいと思います。 結果大きな成果が表れていることは、「良視」のよい見本です。 ぜひ参考に! |

高速道路走行時の、トラック荷台からの荷物飛散防止にネットを掛けているが、今までは材料等の上にネットを掛け、固定用器具2か所で固定していたが、見栄えが悪く手間も掛かっていた。 トラック荷台の大きさと同じサイズのネットを製作し、ゴムバンドにて固定するようにした。 |

・設置の手間が省け、走行時トラック荷台の見栄えが良くなる。 ・トラック荷台上を、整理整頓しないとネットの使用が出来ないので必然的に荷台の整理整頓の癖付けになる。 |

社長寸評) ネットのサイズを小さくする、というのは通常とは逆の発想です。しかし高速道路での工事という、ちょっとした荷物飛散が大災害を招くという条件だからこその改善でしょう。荷台の整理整頓の習慣というおまけがついたことがすばらしい。 |

点導水工はつり作業時、コンクリートの飛散防止にこれまでさまざまな改善があったが、トラック荷台を使用して簡単に設置・撤去が出来、高速道路での車両通行時の風圧にも耐えられる構造で作成した。 |

トラック荷台に単管パイプ等で固定式の架台  防護ネットに取り付けたフックで簡単設置  ネットは巻き取れるようにし、下部は単管で重みを付ける ・簡単に設置・撤去が出来、作業時間を長く確保出来る。 ・作業状況の見栄えが良い。 |

社長寸評) これまでいろんな提案がされてきた坑内の飛散防止。 高速道路という条件の中で荷台に固定することにより風圧への耐久性も効果的になっています。見栄えもすっきりしてよいアイデアです。 |

トラック荷台上で点導水工・削孔作業時、レッツグドリルのサポートがズレないよう固定するのに、従来はゴムマットやユニックアウトリガーの敷板等を使用していた。 運送用パレットを荷台上部へ敷き、パレットの凹凸部を使用しサポートの位置を自由自在に固定し作業出来るようにした。  |

・削孔作業時、削岩機の操作者及びサポートのズレ防止押さえ者の2名で作業していたが、1名で作業が出来る。 ・サポートの反力位置が、4箇所前後に固定できる。 ・削孔作業時、サポートのズレが生じない。 ・トラック荷台の損傷等が発生せず、リース車返納時修理費が発生しない。 |

社長寸評) これまでいろいろ工夫がされてきた問題点です。荷台上という条件では十分な成果を上げていると思います。現場条件に応じていろんな工夫が出来るという発想のヒントです。 |

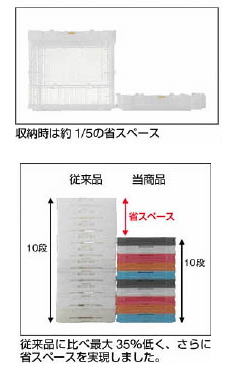

書類を保管の際に、中が透けて見えてコンテナの中身が判別しやすい「薄型折りたたみコンテナスケルトン」を使用する。 ↓↓ 商品紹介HP |

書類の保管が便利になる。 特徴 ●中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適。 ●折り畳んだ時の高さが従来タイプに比べて最大35%低く、保管スペースを削減できる。  ●組み立て時も折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がない。 ●スライドロックを設けてあるので、内容物を安心して輸送することができる。  50Lロックフタ付 価格 1,620円/個 |

社長寸評) 商品の紹介ですが、社内で情報共有することで有意義な展開の一助となります。 これも「良視」の一つだと思います。ぜひ各部署で導入を検討いただきたい商品です。 |

トンネル内に以前あったターンテーブルが撤去され、非常駐車帯にトラミキ等大型車両の転回所を設けたが、常時誘導員が配置できないため転回時、土平や電線等と車両の接触リスクが出来た。 そこで蛍光イエローの高視認カラーチェーンと反射カラーバーを、土平から約1m離し運転席とほぼ同じ高さに吊り下げた。  |

車両後退時にカラーバーを目安に後退させることで、車両と土平の接触リスクを低減出来るようになった。 バー自体は固定せず吊り下げているため、接触しても車両を傷めることがなく、トラミキ後部のレバー等に引っかからないようバーより下部はピンクリボンをぶら下げたことにより、車両後退時の運転席からの視認性が向上した。 |

社長寸評) 「高視認」の発想を早速応用し、リスクを大幅に減らした効果的な提案です。 ただ色をつけただけでなく、いろんな工夫が盛り込まれているのが秀逸です。これはいろんな場所で応用が可能でしょう。 ぜひ真似てみて下さい。 |

覆工コンクリート打設時に使用するコンクリートポンプの排気ガスが、ポンプ周辺に滞留し作業環境が悪く、さらにトラック荷台のキャビン側にマフラーがあるため、 排気ガスの煤(すす)でキャビンが黒くなって清掃に手間が掛かった。  コンクリートポンプのマフラーを改造し2インチのエルボ管と直管を接続し、排気ガスの排出向きを変えた。 |

排気ガスが上部に排出できるようになったため、ポンプオペ周辺にガスが滞留することがなくなった。キャビンにも直接排気ガスが当たらないためスス等の付着を防止でき、清掃作業も簡素化できた。 |

社長寸評) 完成形を見ると当然のように思えることも、実際には見逃していることが多いものです。 この提案も現場における作業環境の悪さ、そして汚れの問題を一石二鳥で解決するアイデアです。 問題意識と改善意欲の見本だと思います。 |

歩道舗装時、舗装コテを熱するためのガスバーナーの火口を歩道に仮置きする際、作業中に誤って接触したり、火口がズレて一般歩行者に炎が向くリスクがあった。 ますはガスバーナーの火口を高視認塗料で目立つようにしたが、  使用する度に塗料が焼けるので、バーナーの火口全体を鉄で囲う装置を作製にした(材料は古いダンプの部品と使用しなくなったダイエット器具の部品)  |

完全に囲うのでリスクがなくなった。 舗装コテを立てられるようになったことで、コテにつまずいたりする危険も減。 (ダブルロック対策として、カラーコーンを設置し注意喚起)  箱の中で舗装コテを熱することになるので、安全性は勿論の事、コテを熱する効率も良くなった。 使用後高温になる為ので、熱の通りにくい素材で持ち手を設置  |

社長寸評) パトロールで指摘した課題に向き合って、非常によい成果を上げてくれたのが嬉しいです。 高視認が難しいと、考えを新たに装置を作った柔軟な発想が見事。 熱する効率もよくなるという副次的効果が出たことで、「実践」することの重要さを証明してくれた提案です。 |

2㎞以上の連続ベルトコンベアーの解体作業で、使用しているボルト(蝶ねじ)の先端が異形となっているため、モンキースパナで取り外していたが、数が多く、アンカーにボルトが食い込んでいる箇所も多々あり、大幅に時間が掛かってしまった。 そこで充電式インパクトレンチ用の10㎜のソケットに切り込みを入れ、先端の異形ボルト部にぴったりと合うように加工して使用するようにした。 |

10分間で約30本程度しか撤去出来なかった作業が、1分かからずに30本以上取り外すことが可能になり、作業効率を大幅に上昇出来た。 |

社長寸評) 見事な改善です! 現場が常に「改善」意欲を持ち、不便なことがあるとすぐに頭を使ってよりよい方法を探した訓練の成果とも言える効果的なアイデア。継続は力なり。 作業効率を10倍上げた提案は初めてではないでしょうか。 |

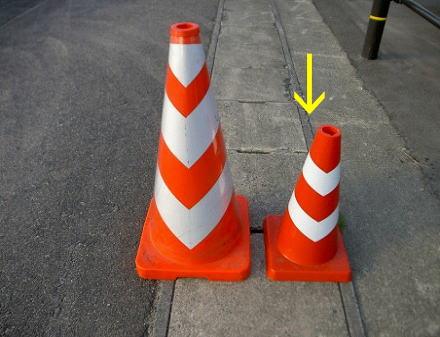

| 国道での作業車駐車時にカラーコーンや矢印板を設置するが、サイズが大きいタイプの物なので、場所によっては大きすぎて使いづらいことがある。 そこでトランクにも積める小さいカラーコーンを使用し、被せるタイプの矢印を使用し注意喚起してみた。   |

コンパクトなので、トランクに積んでも邪魔にならない。重くないので持ち運びしやすく、片付けしやすい。 通常サイズとの比較  |

参考価格(仙台銘板) カラーコーン(H=45cm/1.1kg)600円/個 表示用矢印 2,000円/個 社長寸評) 現場の不便を解消する際、うまく今年のテーマ「高視認」も組み合わせ、小さくなっても効果的なサインをして、安全性・効率性を上げている、よい発想の提案です。 車両にマグネットで「気を付けてお通り下さい」と掲示で「見える化」するともっと効果的かもしれませんね。 |